8月8日(土)エリアA の午後の部では、観察実験講座「ゲルの性質を知ろう」がオンラインで行われました。

講師の先生は三重大学工学部分子素材工学科の鳥飼直也先生でした。

講義内容は、『ゲルがどこで使われているかを知る』、『ゲルとは何かを知る』、『ゲルの性質を知る』の3点でした。

まずは、ゲルはオムツの吸収材として使われていたり、スライムや豆腐、コンニャクもゲル状のモノだということを知りました。

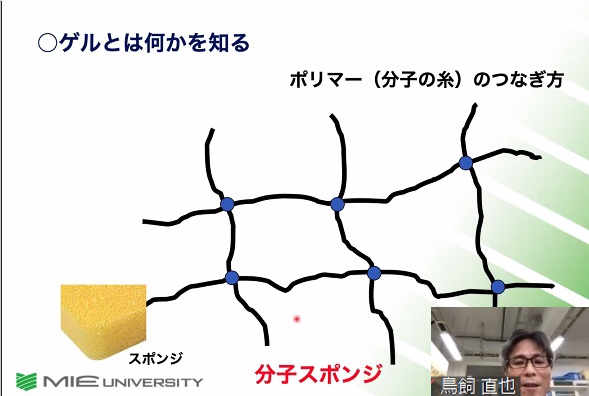

また、ゲルはポリマー分子の糸が繋ぎあって網目状の構造をしているためスポンジのように中がスカスカで空洞があり、マイナスの電気を持っていることを学びました。

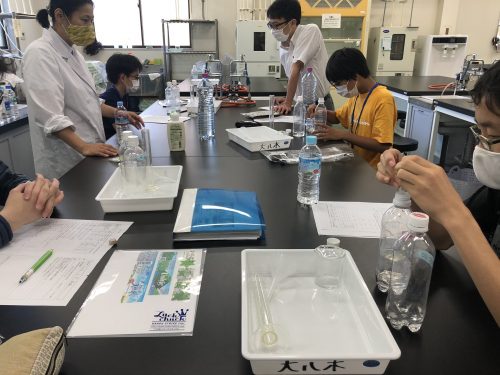

受講生には、事前にゲルビーズを郵送しているため、各自が自宅で実験の準備をし、ゲルビーズを入れた2つのペットボトルの中に水道水と食塩水を入れ、30分たった後のそれぞれの変化を観察しました。

受講生はゲルビーズがペットボトルの中で膨らんだ高さを2分ごとに記録し、「時間が経つとゲルビーズが膨らんできて、色もだんだん薄くなってきている!」、「水道水と食塩水を比べると、水だけの方が膨らむ大きさが大きい!」ということに気づきました。

そして、食塩水の方が膨らみにくい理由として、「ゲルビーズは水道水が膨らむのに適しているから、食塩水のように余分なものが入ってしまうと邪魔をしてしまうのではないか」と考えていました。

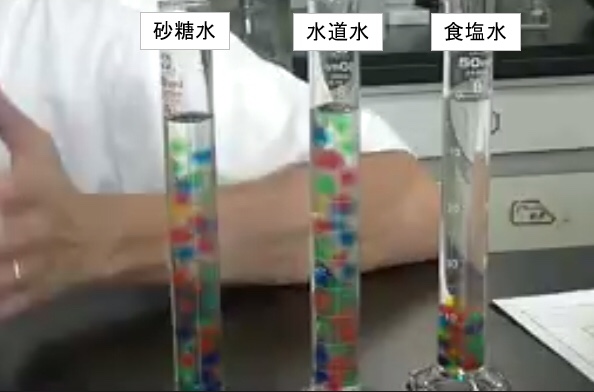

先生は、砂糖水、水道水、食塩水の3つを比較した観察装置を作っており、それを受講生に演示しました。結果は水道水が1番高く膨らみ、次に砂糖水、そして食塩水が1番膨らみが低くなりました。

ゲルはポリマー電子にマイナスの電気を持っているため、水道水が入るとよけいマイナス同士が離れようとすることで膨らみます。

しかし、食塩はプラスとマイナスの電気を持っているため、水に溶かすとプラスとマイナスの電気がバラバラに溶け、電気の力が働いて膨らむのを邪魔していました。

一方で、砂糖は水に溶かしても電気を作り出さないため、食塩水よりも大きく膨らむことを学びました。

今回学んだゲルの1つであるスライムは、洗濯のり、水、ホウ砂を混ぜることで簡単に作ることができます。混ぜる材料の割合を変えるとゲルがどうなるのかをこれからの自由研究で調べてみるのも楽しそうですね。