12月18日(土)、三重大学にてエリアAの観察実験講座「酵素のはたらき」が行われました。ご担当の先生は三重大学生物資源学部の苅田修一先生でした。

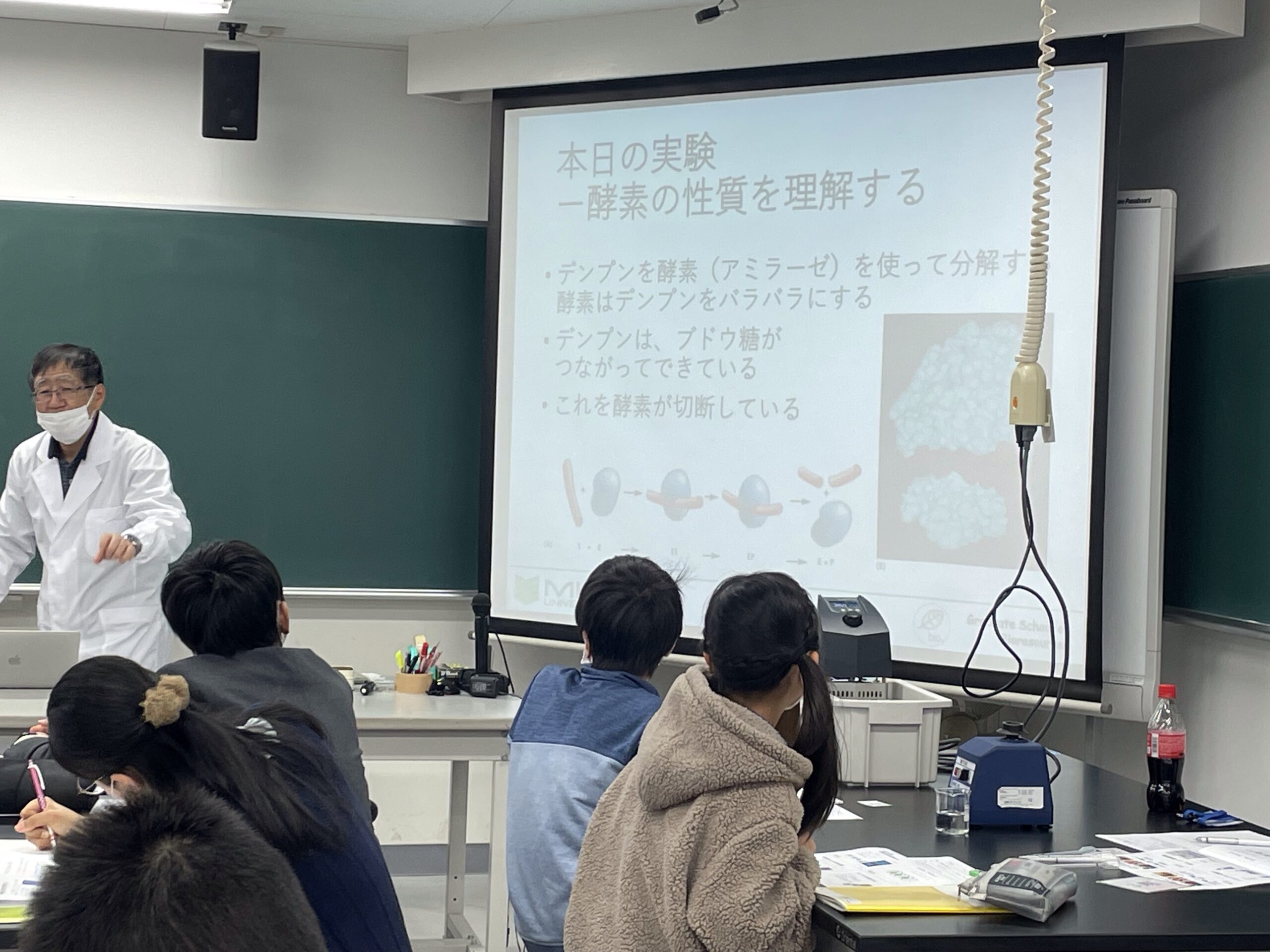

講座は「食べるとはどういうこと?」「食べたものはどうなる?」「食べ物は何でできている?」という発問から始まりました。受講生は食べたものは、体をつくったりエネルギーになったり排泄されることを学習しました。

次に、受講生は私たちが食べたものはブロックの塊のようなものであり、分解酵素がはたらいて、ブロックはバラバラになり、合成酵素がはたらいて新しい形になることを学習しました。また、酵素は洗濯洗剤や胃腸薬、歯磨き粉など身近なものにも使われていることを学習しました。

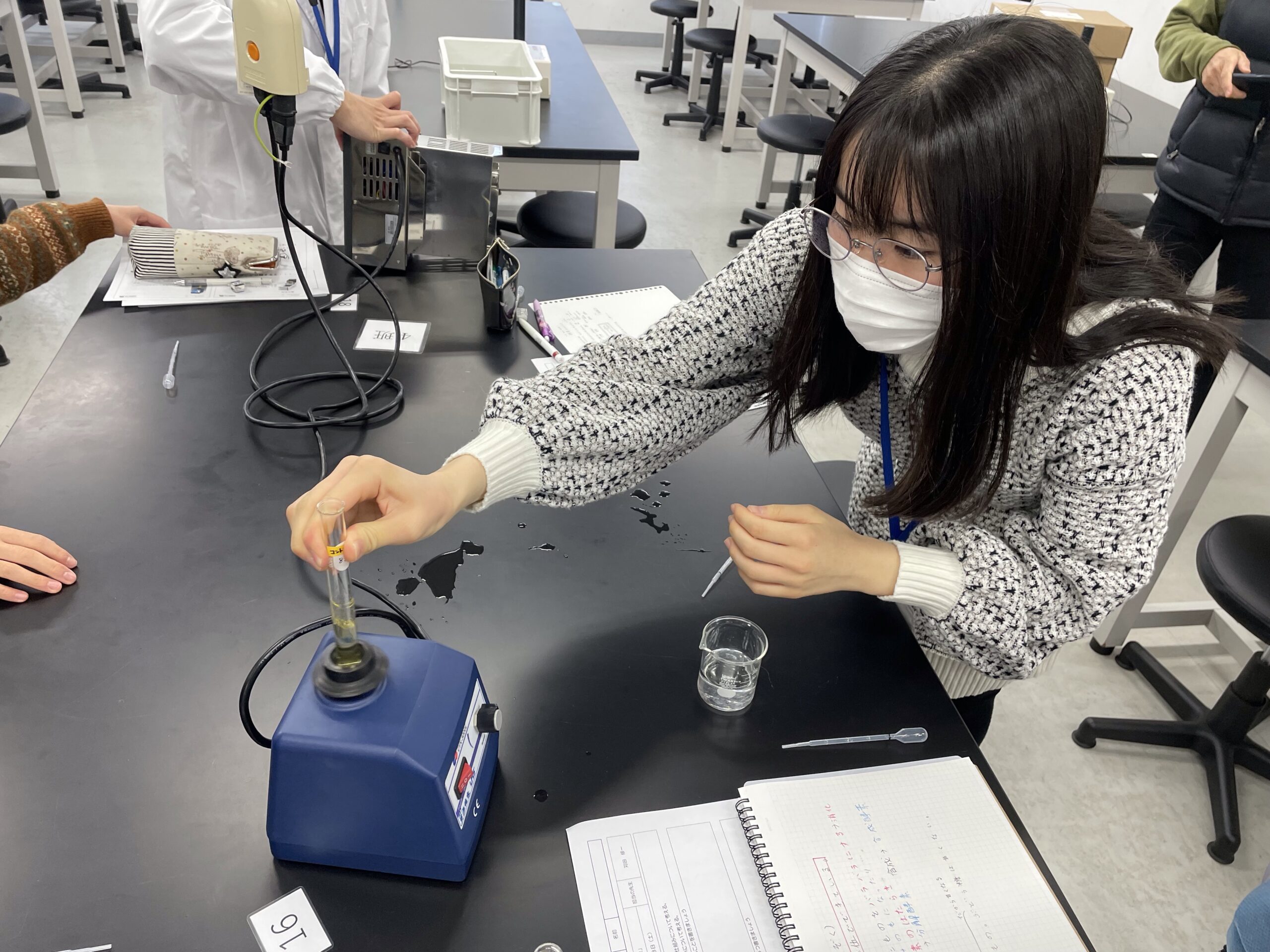

酵素について理解を深めた受講生は、観察実験に取り組みました。実験前には準備として、スポイトで決まった分量を取ったり、タッチミキサーで混ぜる練習をしました。スポイト内に気泡が入って苦戦している受講生もいましたが、練習を通して最後には使い方を習得することができました。

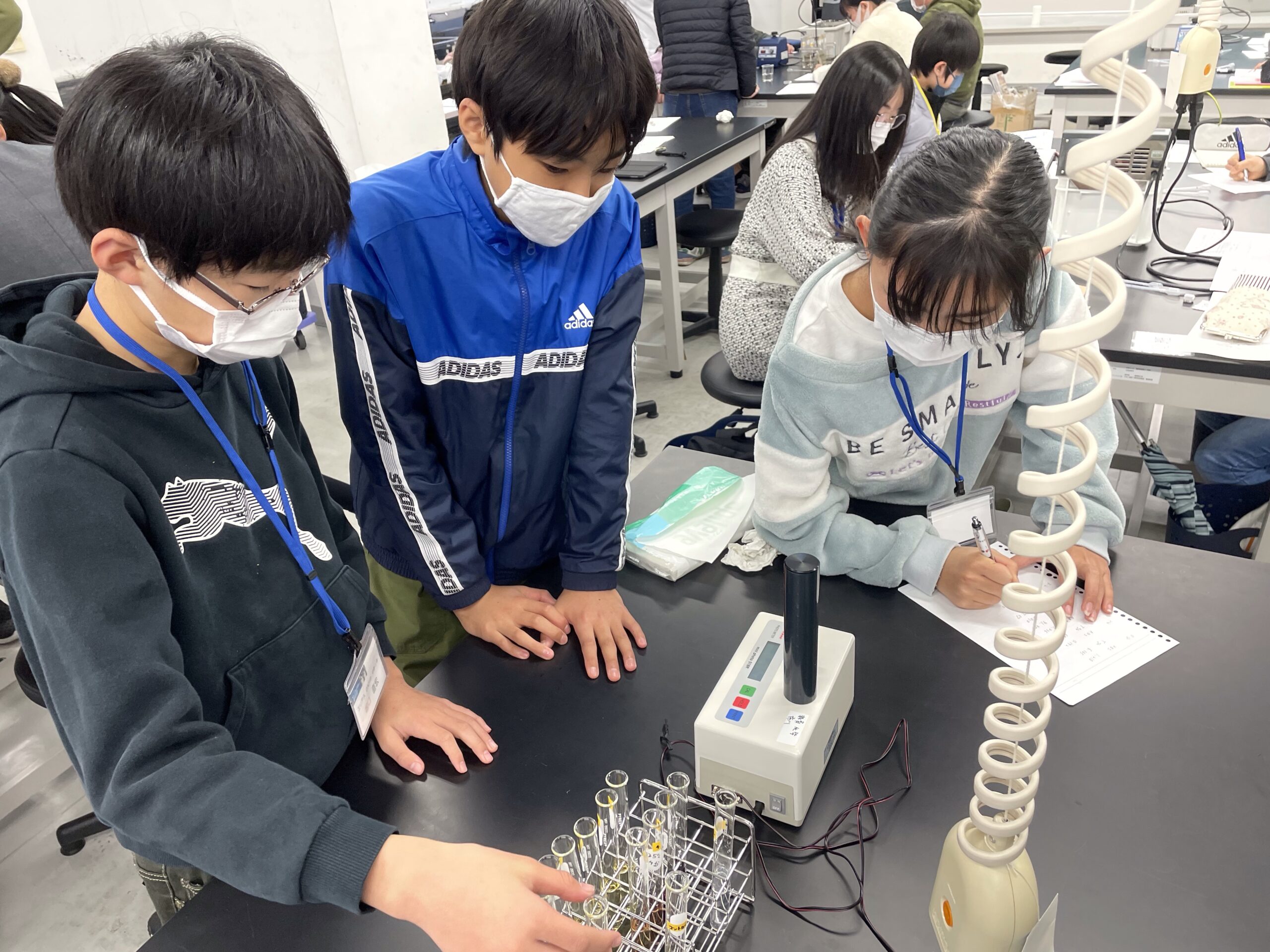

実験では、25℃の水槽で温めたデンプン溶液に酵素液を入れ、デンプン溶液を経時的に取り出し、ヨウ素溶液との反応を観察しました。観察には、分光光度計を用いました。受講生はヨウ素反応が時間ごとに弱くなることを観察することができました。受講生は45℃に温度を上げて同様の実験を行い、結果をグラフに表現することで25℃のときとの違いを見いだすことができました。

最後に、受講生は温度変化によるヨウ素反応の違いを考察し、温度を上げるとタンパク質の酵素は活性を失うことを学習しました。加水分解についての質問など、実験後には多くの質問があり、先生の具体的でわかりやすい説明により理解を深めていました。本講座を通して、受講生は身近なものに使われている酵素に興味関心が高まったことと思います。