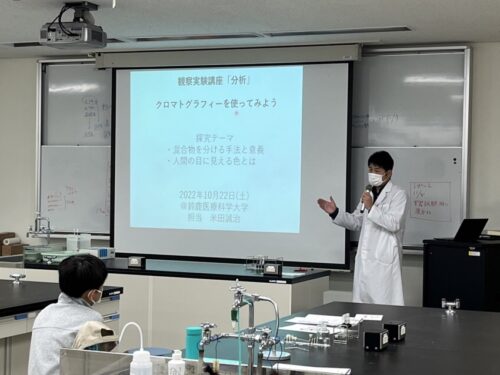

10月22日(土)、鈴鹿医療科学大学にてエリア A ・Eの観察実験講座「クロマトグラフィーを使ってみよう」が行われました。担当は鈴鹿医療科学大学の米田誠治先生でした。本講座の探究テーマは、混合物を分ける手法と意義を理解することと、人間の目に見える色について考えることでした。

はじめに、受講生は混ざっているものを分ける方法として、沸点を利用する「蒸留」、溶けやすさを利用する「沈殿」、粒の大きさを利用する「ろ過」などがあり、クロマトグラフィーは固定相への吸着力や親和性を利用して混合物を分ける手法であることを学習しました。

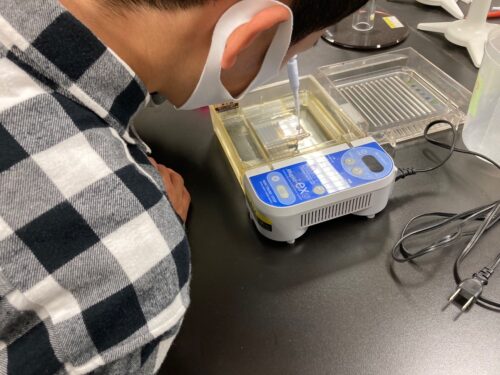

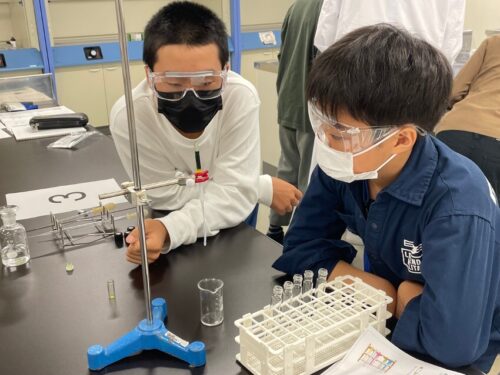

クロマトグラフィーについて理解を深めた受講生は、二人一組でカラムクロマトグラフィーを用いて光合成色素を分離する実験を行いました。実験には藍藻類のスピルリナと緑藻類のクロレラの抽出色素を用いました。

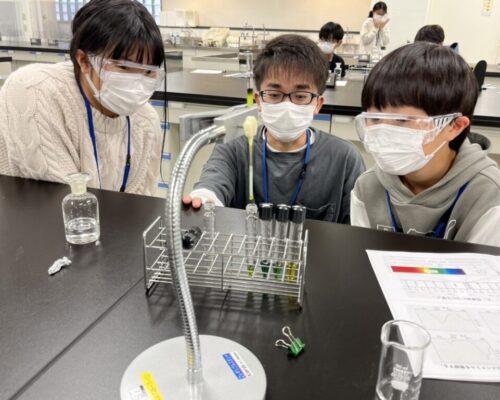

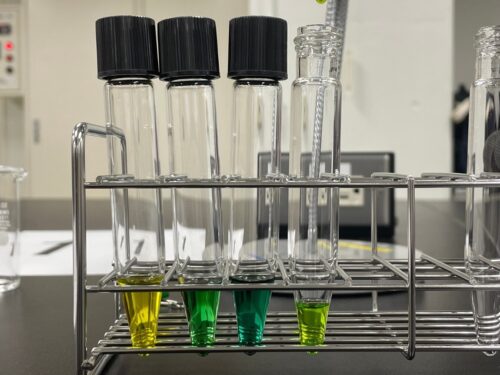

クロレラとスピルリナには複数の光合成色素が含まれていいることを、色素が分離されてくることから知ることができました。一定間隔で流出液を試験管に取り、分離された色素の色の違いを比べました。

結果をもとに、分離した色素の吸収スペクトルについて学習しました。受講生は光合成色素のクロロフィルは青色光と赤色光を好んで吸収するため、私たちは反射した緑色光を緑色として認識していることを、吸収スペクトルのグラフから理解を深めていました。

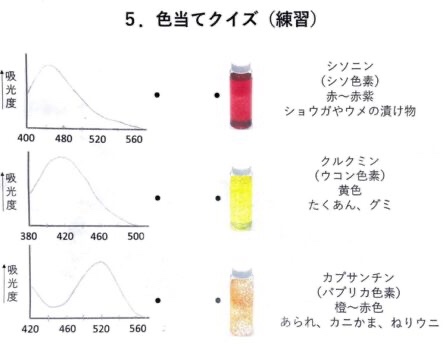

受講生は人間の目に見える色について理解を深めることができたので、吸収スペクトルから色を当てるクイズにチャレンジしました。小学生の受講生には難しい課題に思われましたが、手順を追って色を当てることができました。

本講座により、分離に関する化学的手法を学ぶととともに、化学では物質がどのような波長の光を吸収しているかが重要であることを学びました。