9月13日(土)にエリアDの皇學館大学にて、鈴鹿大学の奥村雄暉先生による観察実験講座が行われました。本講座のテーマは「昆虫の免疫の仕組み」でした。

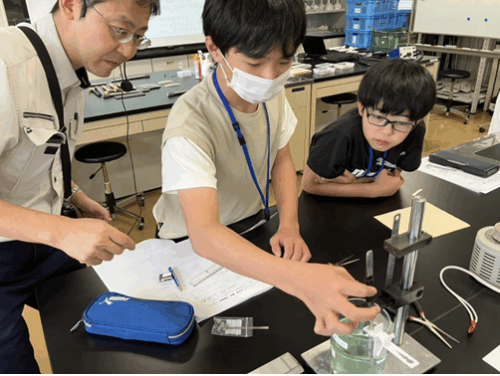

最初に、免疫とは何かについて学びました。免疫の中でも、食作用は昆虫とヒトに共通する免疫反応です。そこで、アワヨトウ幼虫の血球と異物として墨粒を用いて、各自で実際にプレパラートを作製し、血球が墨粒を食作用した様子を顕微鏡で観察しました。受講生は以前にもアワヨトウ幼虫を触ったことがあるため、慣れた様子で血球を取り出していました。

また、昆虫とヒトの血球数には体積に対して割合が似ているものがあることや、血球の種類に違いがあることなど、昆虫とヒトの共通点と相違点について学びました。昆虫の免疫を知ることにより、人の免疫システムが見えてくることを学びました。

講座の終盤では、メンターが寄生蜂の幼虫をアワヨトウ幼虫の中に移植する実験を行い、免疫を受ける前と免疫を受けた後の違いを観察しました。昆虫の体内に寄生蜂の幼虫のような大きな異物が侵入した場合、寄生蜂の幼虫はどうなるのか、受講生はわくわくした様子で解剖を見守りました。その結果、移植した寄生蜂の幼虫はアワヨトウ幼虫から免疫を受け、アワヨトウの血球で覆われる包囲化作用を受けたり、黒くメラニン化したりしていました。

また、今回観察した寄生蜂の幼虫は、以前に見たものからさらに成長したものであることに気が付いた受講生の発言があり、寄生蜂の幼虫が数日間で目に見える大きさになることに驚いていました。