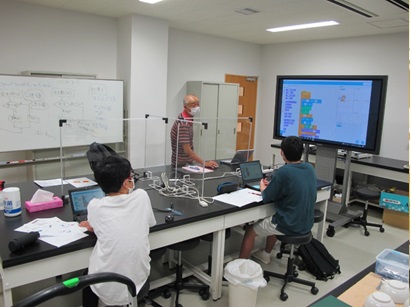

10月9日(土)エリアA では、三重大学で観察実験講座「魚の感覚器を観察する・理解する」が行われました。

講師の先生は三重大学 生物資源学部の宮崎多恵子先生でした。

今日は、魚の感覚器(嗅覚、味覚、視覚)について学びました。

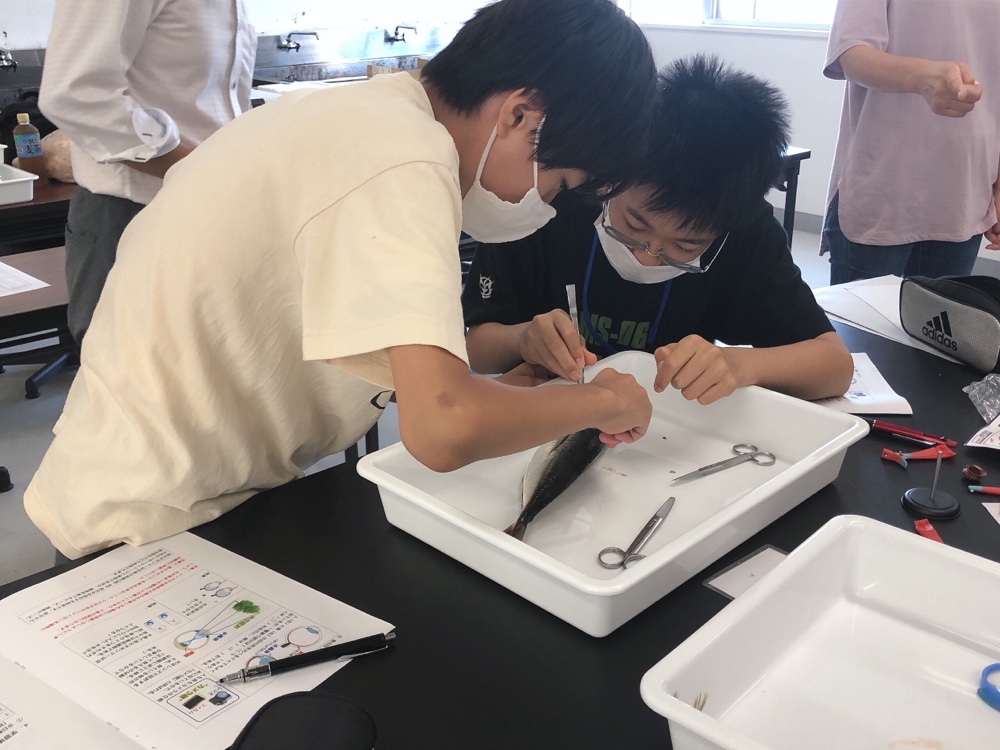

嗅覚では魚の鼻孔が人と違い左右に2個ずつある理由について考え、新鮮なアジを用いて解剖し、嗅房の観察を行いました。

また魚の舌の観察を行い、人と違って魚の舌はとても固いこと、魚は水の中を泳いでいるので味蕾が体中にあることを学びました。

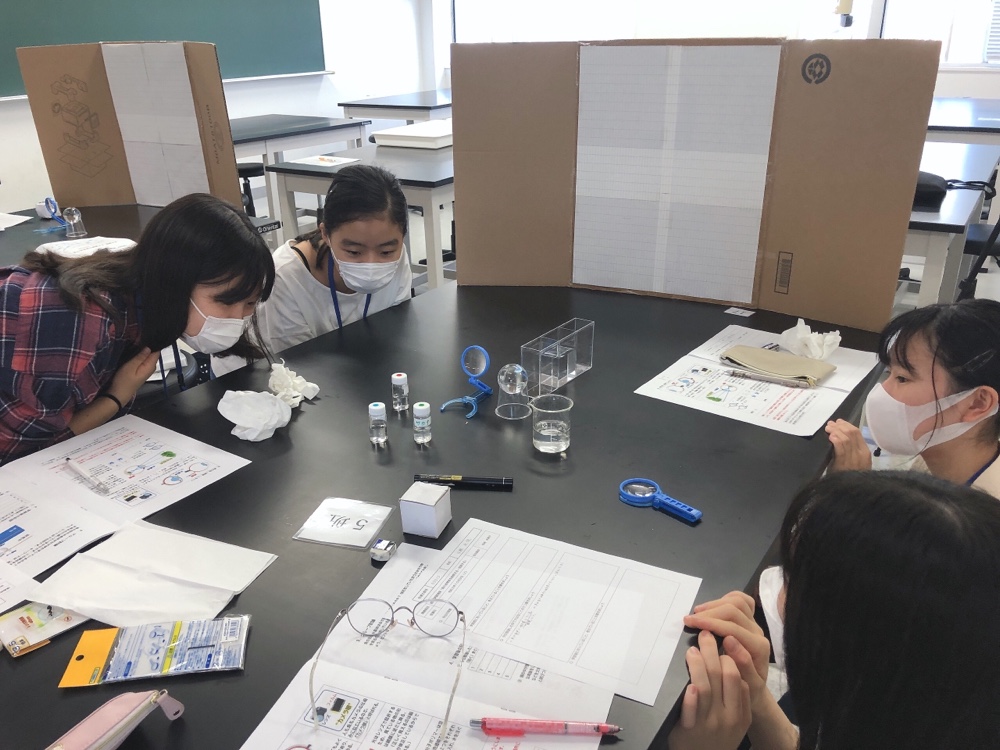

視覚については実際に魚を解剖して水晶体を取り出し、魚の水晶体の形が球形であることを確認しました。そして実験を通して、人の凸形の水晶体と魚の球形の水晶体の違いについて考えました。

受講生たちは実験を通して、水中で物を見る時の屈折率の違いについてグループで考え、発表しました。

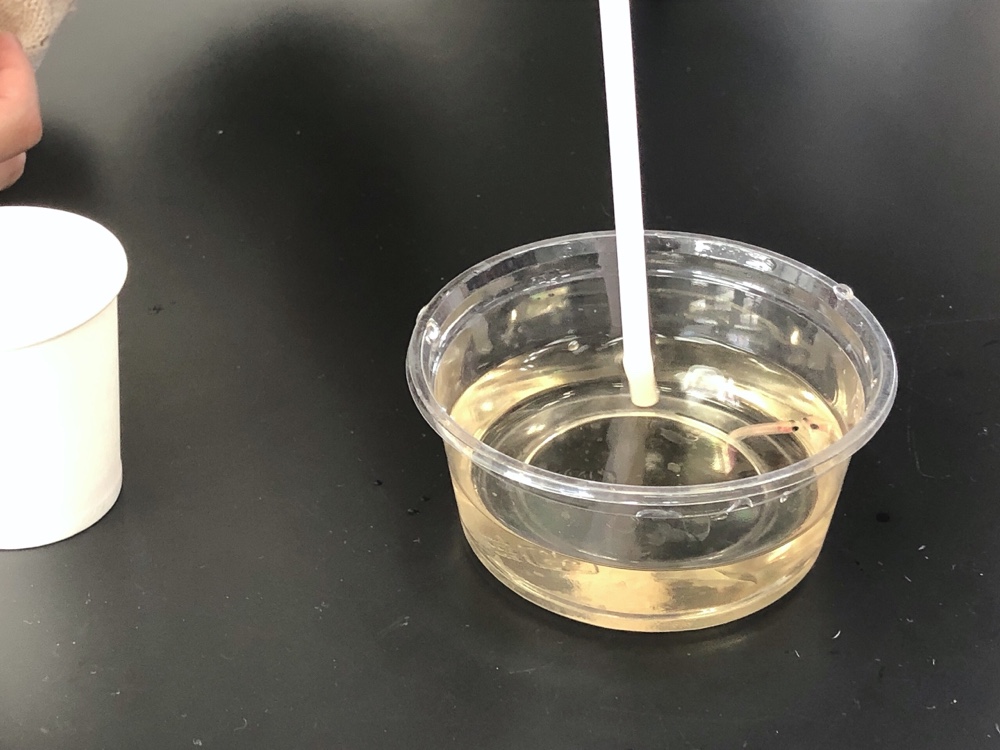

最後に、動物実験倫理について学びました。動物を実験に使用する時は、その動物に苦痛を与えないように扱わなければなりません。香辛料であるクローブを用いてメダカを麻酔し、水に戻すことで再び元気になることを確認しました。

今回学んだことや、新たに疑問に思ったことは、ぜひこれからの自由研究で活かしていきましょう!!