7月5日(土)、Zoomミーティングにて探究活動講座『観察・実験・分析の進め方』が行われました。三重大学教育学部の平山大輔先生です。

これまでの探究活動講座では、研究は科学の手法に則って行われるものだと学習しました。3回目となる今回の講座では、科学の手法の後半における、データをどう収集するか、結果をどう考察するかという課題について考えます。

受講生は、2つの演習に取り組みました。

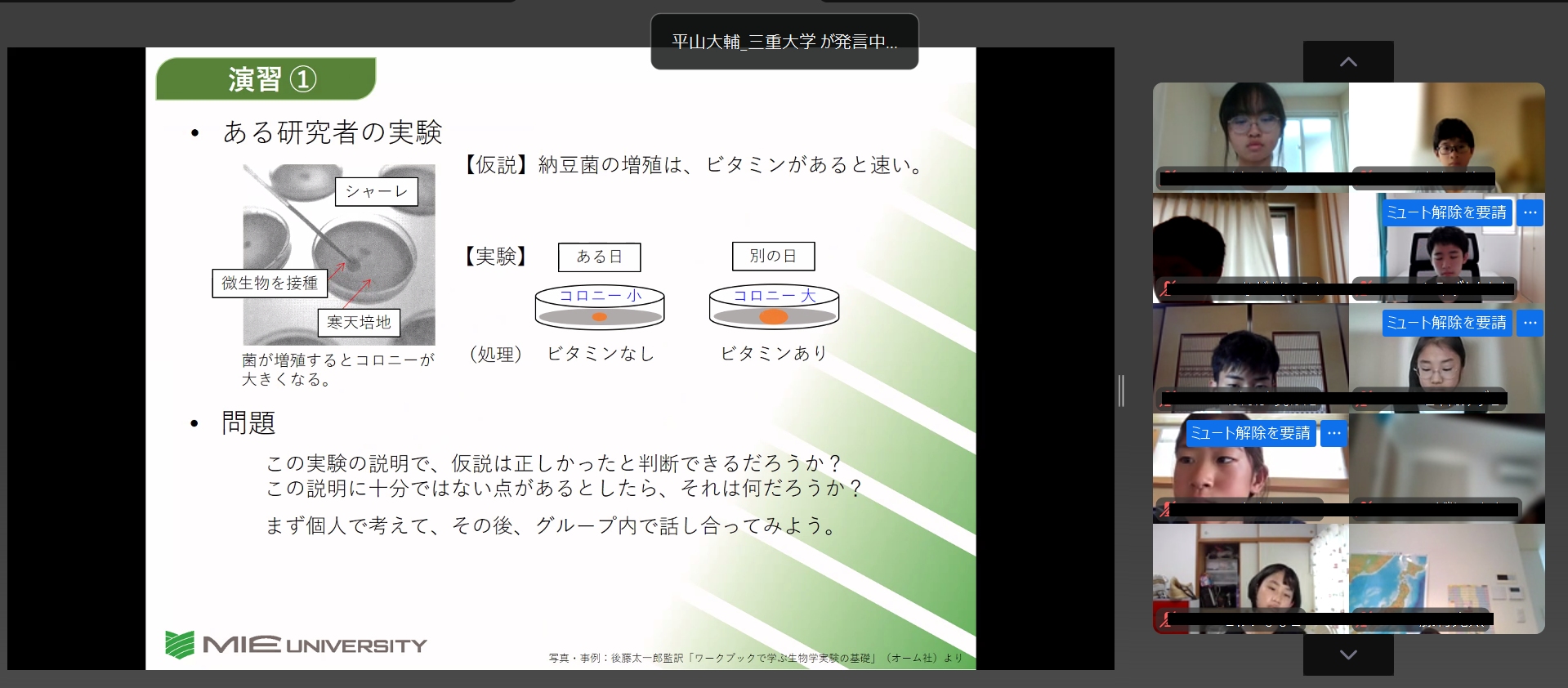

演習①では、ある研究者の実験の仮説と実験方法から、仮説は正しいと判断できるか、不十分なところはないかについてグループで話し合いました。グループ活動では、「小学校のときに習った対照実験が、この実験ではできていないと思います。」「別の日に実験を行ったら、時刻や気温が変わってしまうのではないかと考えます。」等、これまでの学習経験をもとに問題点を指摘することが出来ました。演習を通して、観察・実験においては、変える条件は1つだけにすること、何度も繰り返して再現性を高めること、研究ノートを活用して測定や記録を正確に行うことが大切だと学びました。

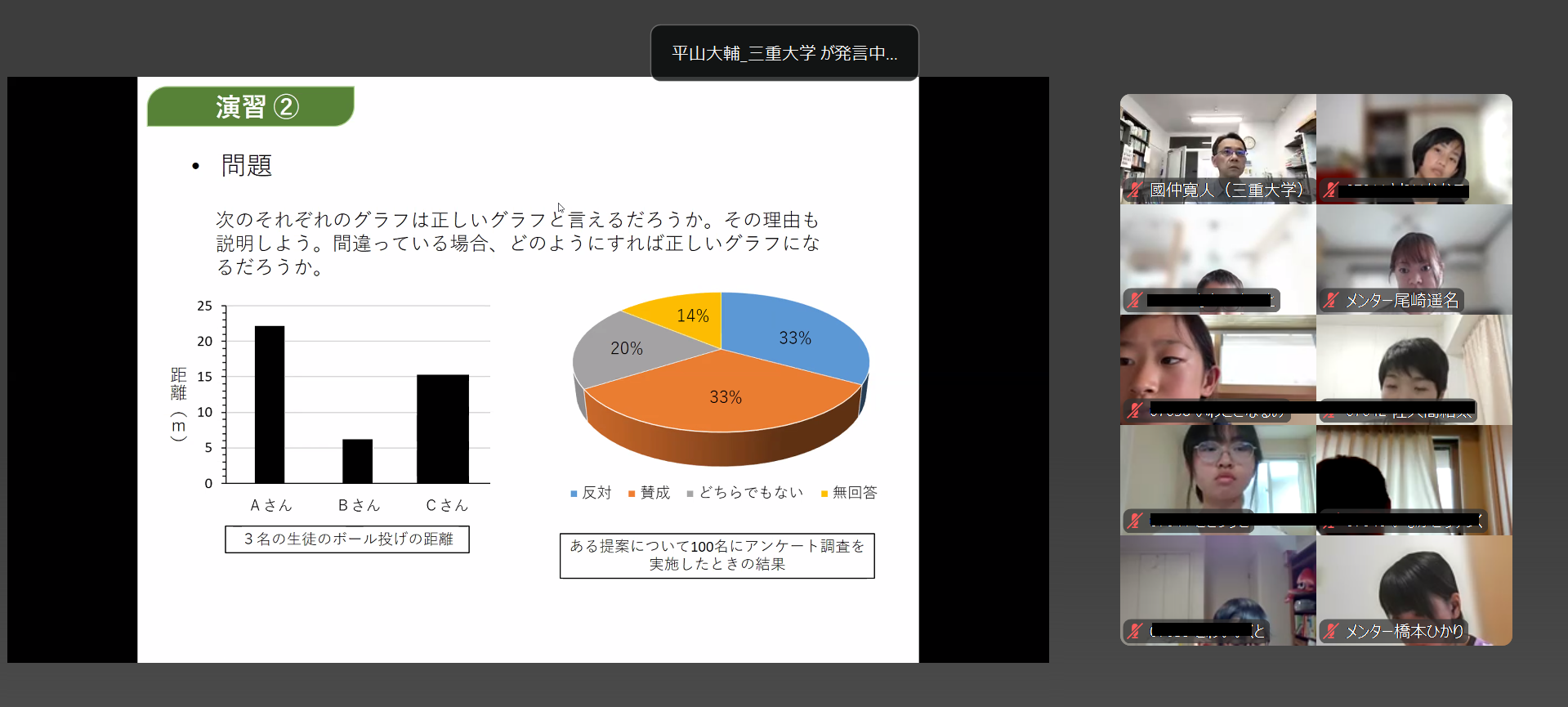

演習②では、2つのグラフを見て、適切なグラフといえるか、間違っている場合はどのようにすれば正しいグラフになるのかについてグループで考えました。受講生は、「棒グラフは棒の太さが変わってしまうと、太いほうが多く見えてしまう。」、「円グラフは立体的にしてしまうと、同じ割合の項目も違いがあるように見えてしまう。」とグラフの表現が適切でないと、読み手が誤った情報を受け取ってしまう可能性があることに気づきました。演習を通して、客観的にデータを見ることの大切さを学ぶことが出来ました。

その後、グループで今年の自由研究の計画について、一人ずつ発表をしました。受講生は、お互いの発表をよく聞き、自分の体験談と結び付けて課題に共感したことを伝えたり、どうしてそのような課題に興味を持ったのかを尋ねたりしていました。また、実験の方法についても、質問をしたり、困っていることを相談したりする姿も見られました。

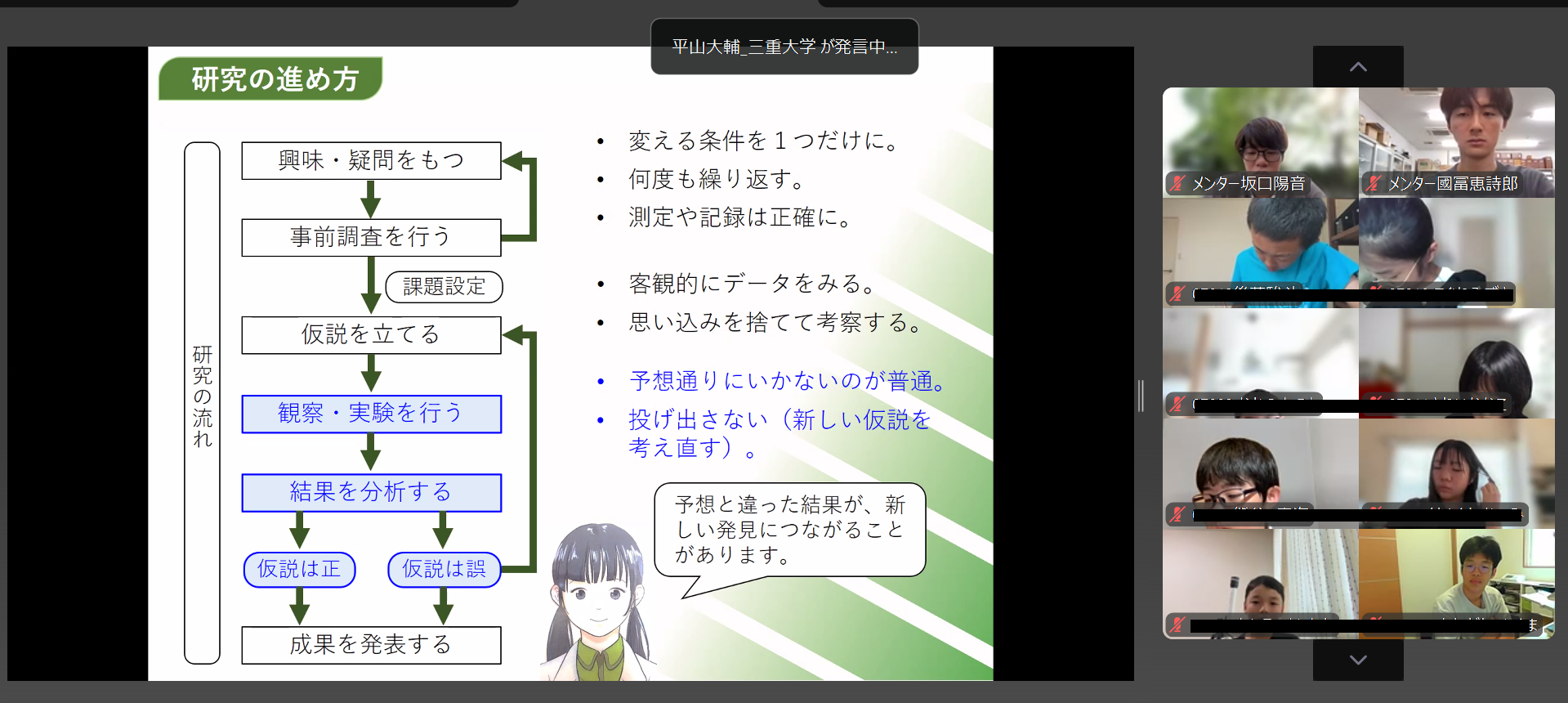

最後に、研究を進める際には、予想通りにいかなくても投げ出さない、新しい仮説を考え直しもう一度挑戦することが大切だと学びました。今回のグループワークの様子から、受講生の皆さんなら、きっとお互いに協力して、難しい課題にもめげずに取り組めると思います。

探究活動講座で学んだ科学の手法を頼りにして、ワクワクしながら研究に取り組んでもらえたら嬉しいです。