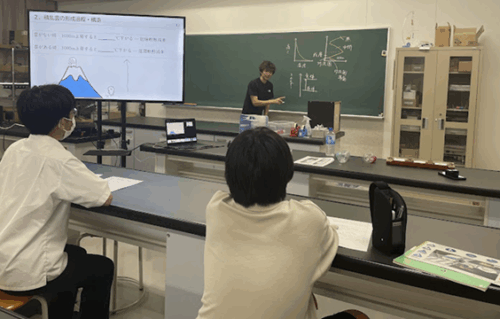

8月2日(土)、エリアAの三重大学にて観察実験講座『魚の感覚器を観察する・理解する』が行われました。講師は三重大学生物資源学研究科の宮崎多恵子先生でした。

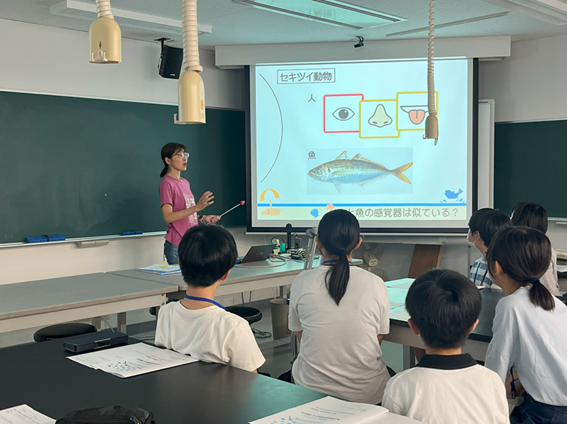

今回の講座では魚の感覚器について学習しました。まず、脊椎動物の系統や魚類の鼻の位置などについてクイズを交えながら知識を確認しました。その後、宮崎先生から魚類の鼻孔は左右にそれぞれ2つあることやヒトと魚類の味覚の違いなどについて説明していただきました。

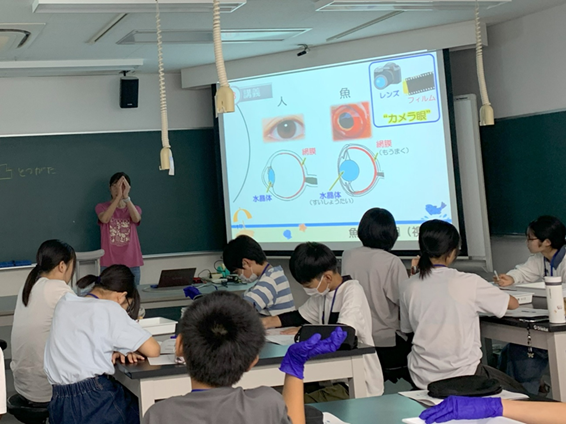

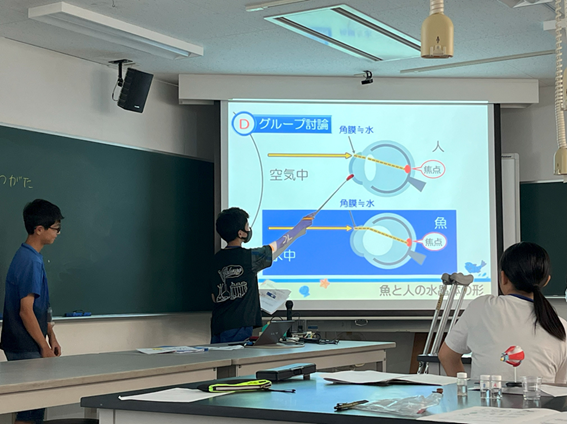

次は目に注目して、ヒトと魚類の目の水晶体の違いについて学習をしました。そこでヒトの目の水晶体は凸レンズ型であるということ、一方で魚類の目の水晶体は球形であるということを学習しました。

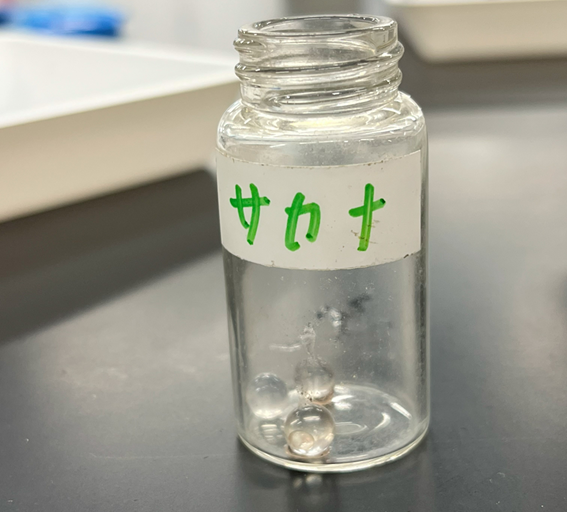

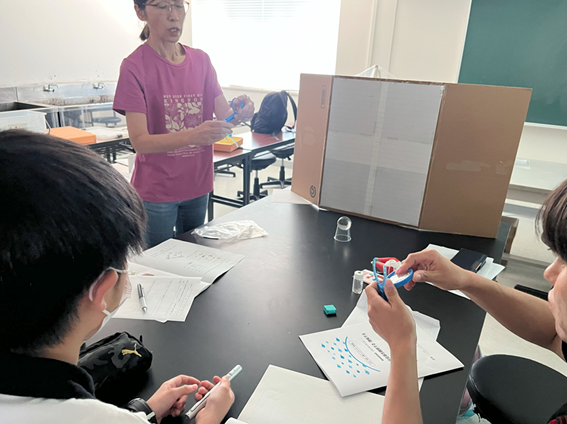

その後アジの解剖実験を行いました。受講生は解剖ばさみやピンセットなどを使いアジの目の水晶体を取り出すことができていました。また取り出した水晶体とヒトの目の模型の水晶体を比べることなどを通して先ほど学習した魚類の目の水晶体が球体であることを確認しました。

ヒトと魚類の水晶体の形が異なる理由を考えるために二つの実験を行いました。まず一つ目の実験は水晶玉のような球体のレンズと虫眼鏡の凸レンズにそれぞれレーザー光を当て、屈折の違いを調べました。そこから光の屈折は球体のレンズの方が大きいことが分かりました。

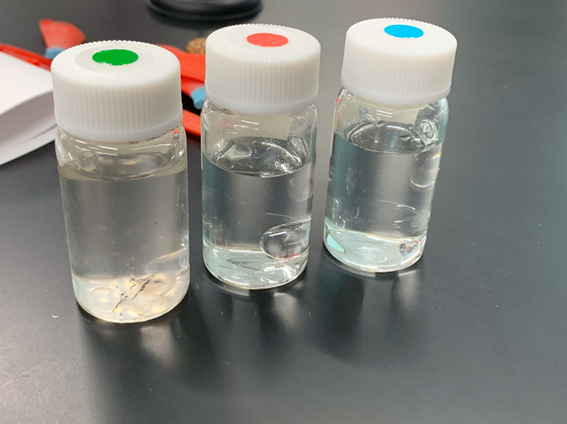

二つ目の実験では水中で魚の水晶体、水晶(天然石)、高分子ポリマーがどのように見えるのかを観察しました。すると高分子ポリマーのみ見えなくなり、物質ごとに屈折力が異なるということを学習しました。

この二つの実験からヒトと魚類で水晶体の形が異なる理由について考え、グループで意見を出し合いました。その後、代表の班が全体の前で発表しました。発表内では宮崎先生から提供していただいた図を用いて分かりやすく説明することができていました。

最後に動物を実験する際に大切な「動物実験倫理」について考えました。香辛料で使われているグローブを用いてメダカに麻酔をかける実験を行いました。実験では少しずつ水中のグローブの濃度を高めていくとメダカの動きが鈍くなることを観察しました。また行動が鈍くなったメダカをグローブの含まれていない水に戻すと行動が活発になることも確かめました。この実験を通して動物を実験に使用する時には苦痛を和らげることが必要であるということを学習しました。

また宮﨑先生からは命に対して感謝を持つことが大切であるということを教えていただきました。

受講生は真剣な様子で学んでいました。今後生物を扱って研究を進めていく際には動物実験倫理についても意識して考えていきましょう。