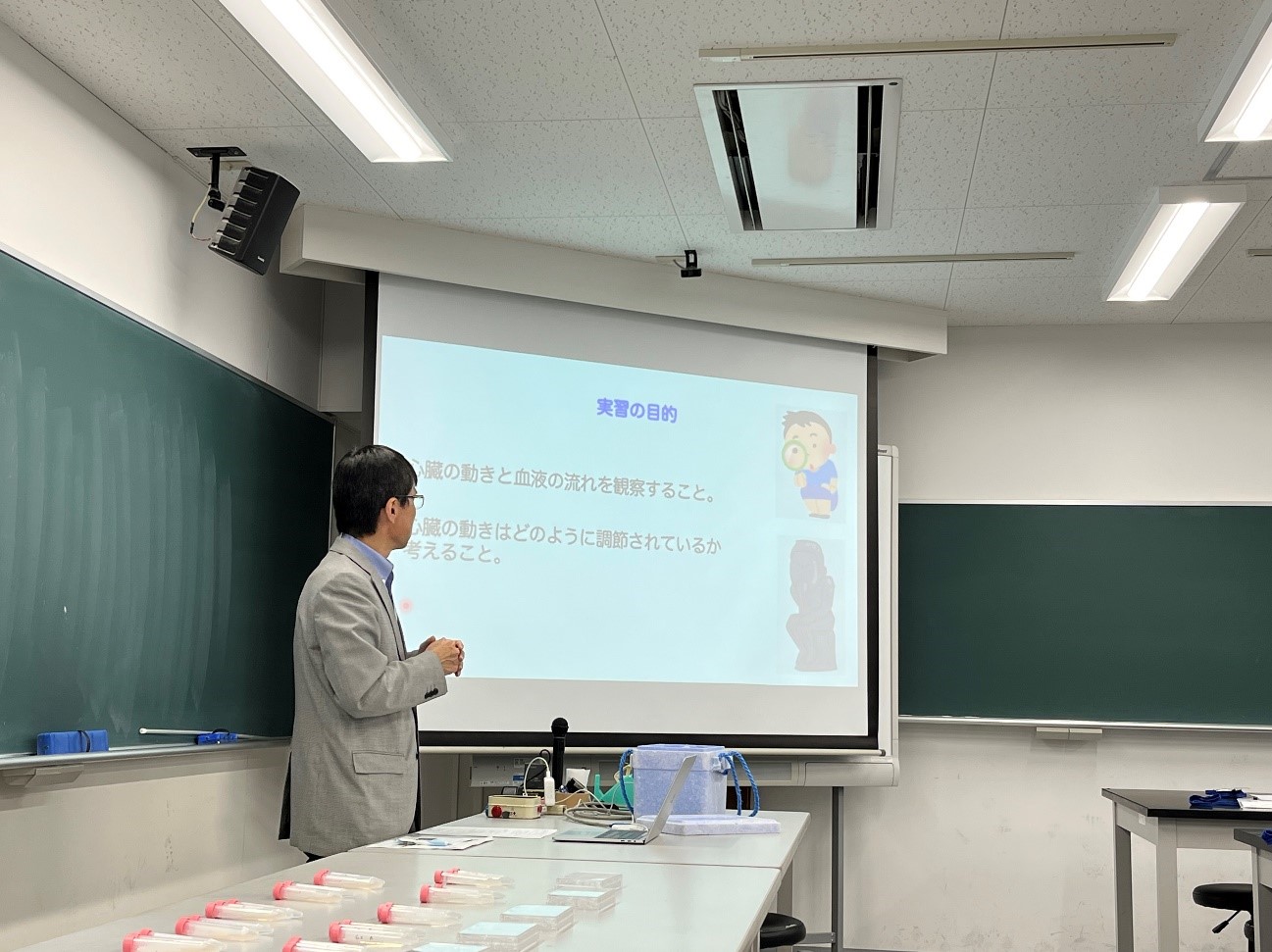

10月28日(土)、エリアA・E合同で、三重大学にて観察実験講座『心臓はどのように動いているか』が行われました。講師は三重大学医学部統合薬理学の西村有平先生です。

今回の講座は、「心臓の動きと血液の流れを観察すること」、「心臓の動きはどのように調節されているのかを考えること」の2つの目的をもって進められました。

始めに、受講生は手首に指をあてて脈を確認しました。西村先生から脈のリズムと心臓の拍動は同じであると説明がありました。全身に血液を流すためのポンプのような動きをするのが心臓であり、その動きが脈動であるということを聞いた受講生は、心臓の動きに興味を持ち始めました。

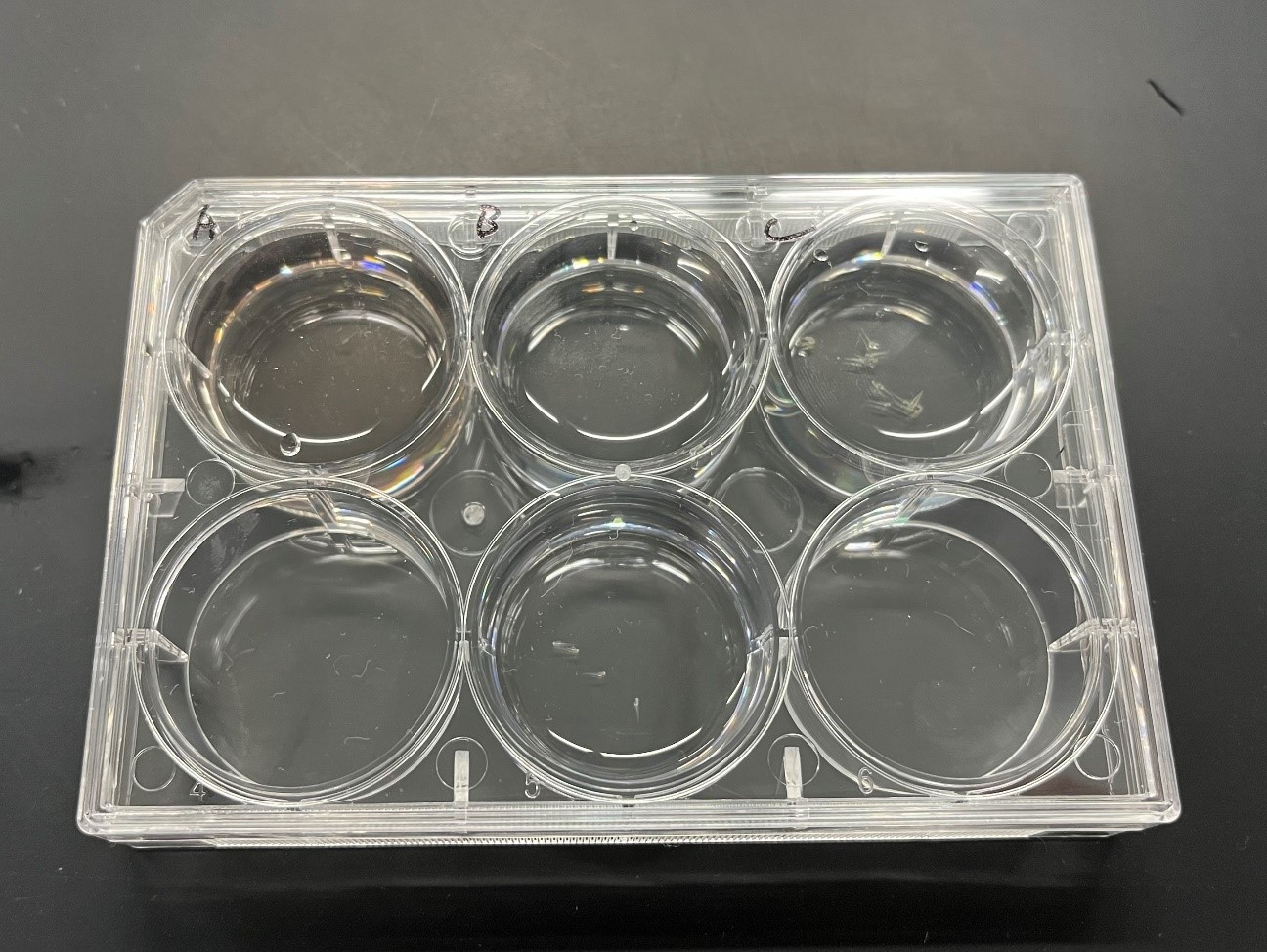

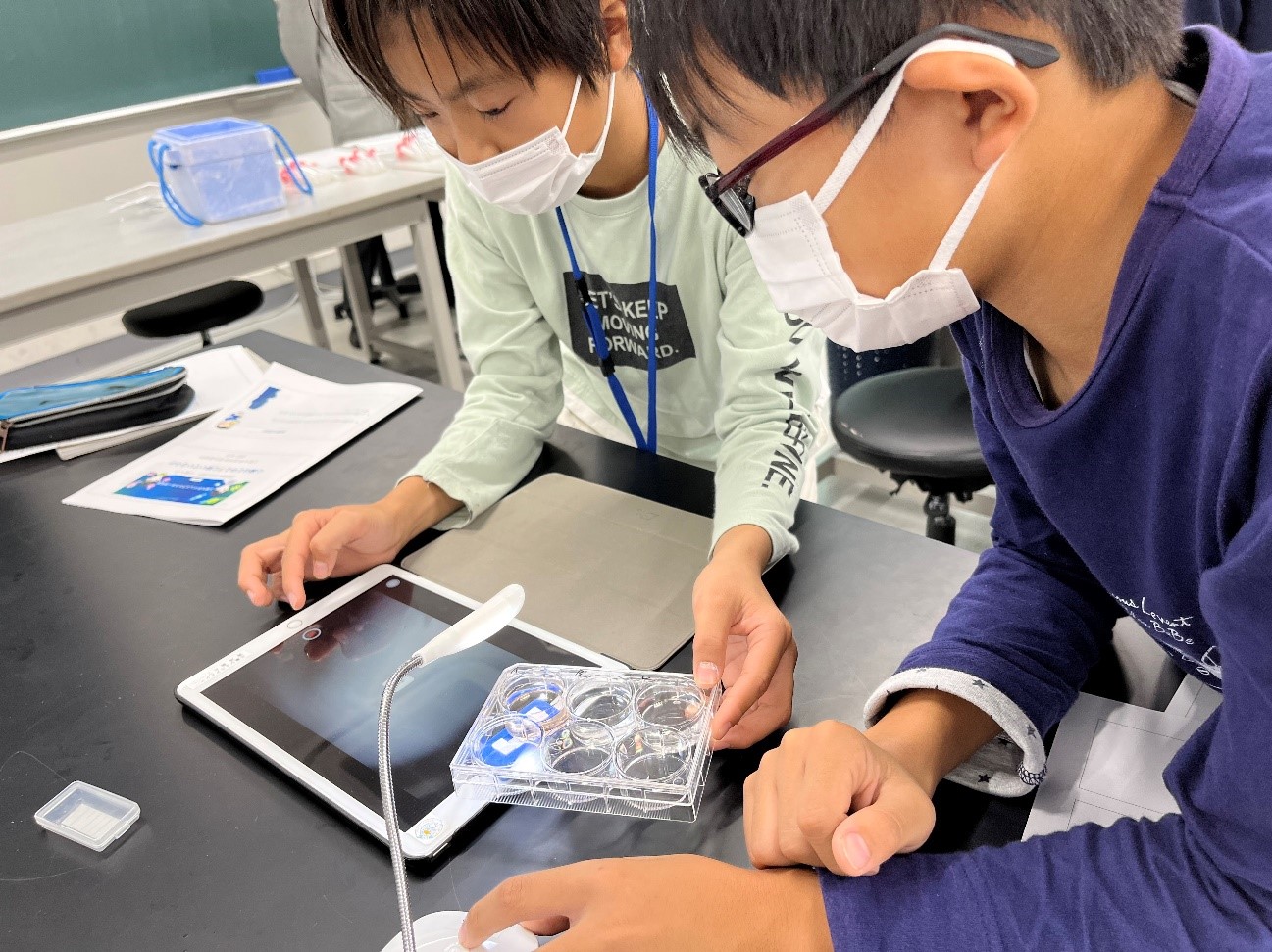

次に、脊椎動物の実験動物として広く用いられている小型魚類のゼブラフィッシュの稚魚を観察しました。ゼブラフィッシュの稚魚は3mmほどであるため、肉眼では観察できません。そこで、ミエル1ミリを活用し、iPadを顕微鏡のように用いて観察しました。ゼブラフィッシュの心臓の動きと血液の流れる道筋を観察することができた受講生は、「本当に心臓が動いている!」、「ちゃんと生きている!」と感動していました。

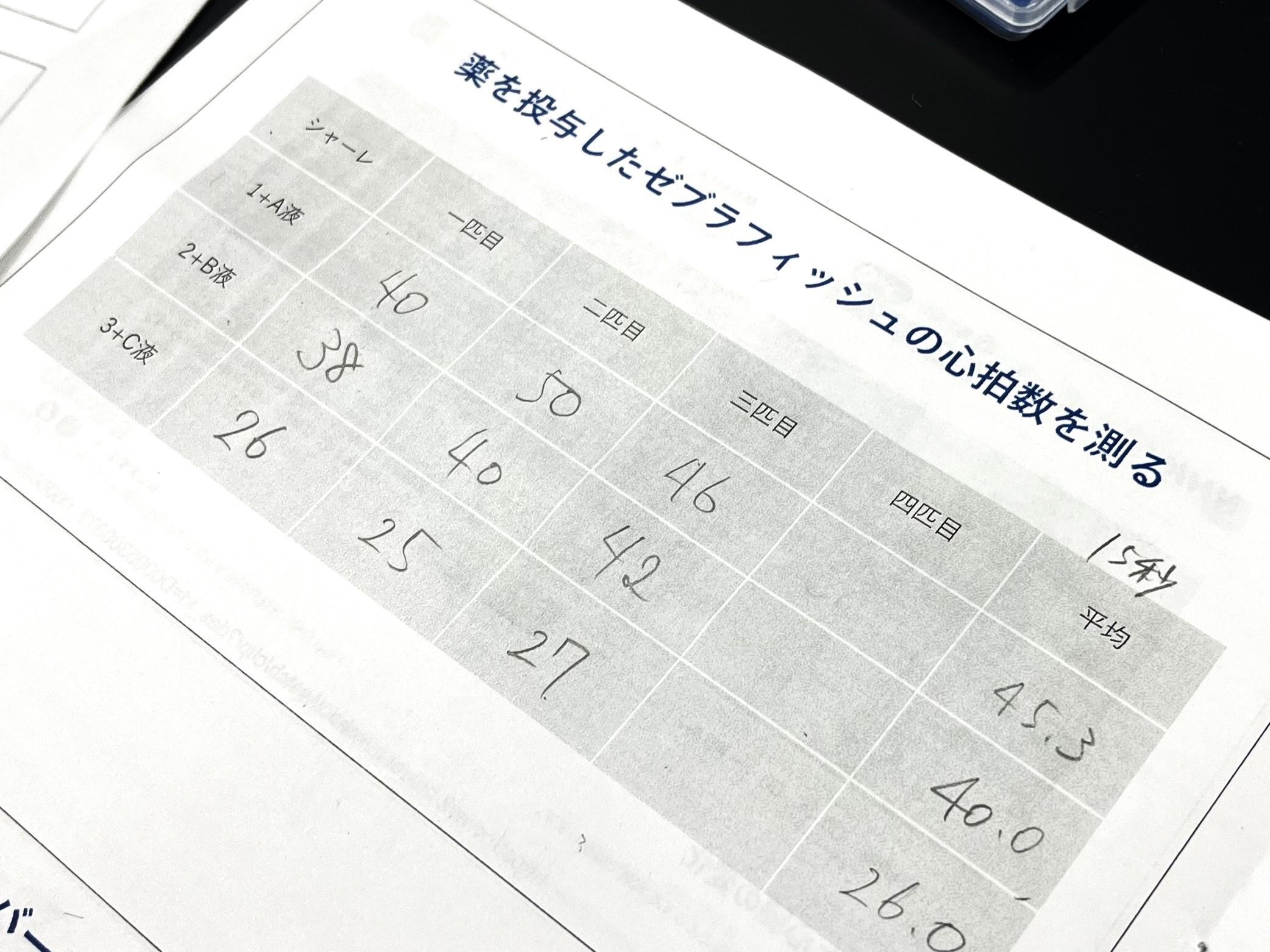

さらに、ゼブラフィッシュの心拍数の測定を行いました。まず、3つの容器に分けられたゼブラフィッシュに、A液、B液、C液をそれぞれ加えました。次に、A~Cそれぞれのゼブラフィッシュの心臓の動きをカメラで15秒間動画撮影しました。そして、撮影した動画を再生し、心拍数を数えて記録しました。観察より、A液を加えたゼブラフィッシュの心拍数が最も高く、C液が最も低いという結果が得られました。

A~Cのゼブラフィッシュの心拍数に違いが生じた理由を考えるために、薬物投与による心拍数や血圧の変化を調べるシミュレーションソフト「バーチャルラット」を活用しました。受講生は薬の種類によって、心拍数や血圧に与える影響が異なることを確認しました。

その後、西村先生より、A液はアドレナリン、B液は薬品なし、C液はプロプラノロールだと説明がありました。これらの薬品を加えることで生じる変化は、神経系による情報伝達と関係があることを知った受講生は、体の仕組みや薬の役割について興味を持つことができました。

(文:メンター教育学部3年)