7月19日(土)、エリアEを対象とした観察実験講座『光合成を「見る」~植物の機能と光の関わり~』が三重大学で行われました。講師は三重大学教育学部の平山大輔先生です。

今回の講座は「生き物はなぜ食べるのか」という問いから始まりました。生き物はエネルギーを得るために食べ、生態系を動かすエネルギー源は太陽であること、そのエネルギーを生態系に取り込む唯一の入り口が植物であることを学びました。

植物が行う光合成について平山先生から図を使用して解説していただきました。受講生たちは学校などで習った知識を基に光合成の仕組みを確認していました。また、学校で行った光合成を調べるための実験がどのようなものであったか積極的に共有してくれる受講生の様子も見られました。

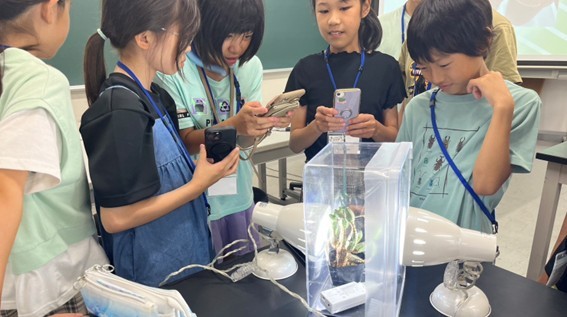

受講生たちは二酸化炭素濃度を測定できるデータロガーとタブレットを使用して光合成の様子をリアルタイムで確認する活動に取り組みました。まずは筒状の透明容器に直前まで暗闇に置いておいた植物を入れ、データロガーで蓋をしたものを用意して、光を照射して容器内の二酸化炭素濃度の変化をタブレットに表示されるグラフで確認しました。次に同様の測定を、光を完全に遮断して行いグラフの様子を確認しました。受講生たちは二回の実験でそれぞれまったく異なるグラフが描かれていることに気が付くことができていました。

実験後はグループ内で気が付いたことを話し合い、全体で共有しました。受講生たちは「光合成をしているときの方がグラフの傾きが大きい」など自分なりの考察を発表する様子が見られました。

最後に多肉植物で同じ実験を行うとどのような結果が見られるか調べました。多肉植物に光を当ててもグラフはまっすぐのまま変わらない様子を見て「なんで?」「植物なのに光合成してないの?」と疑問を零す受講生が見られました。平山先生よりCAM植物の特性を教えていただき、さらに疑問が生まれた受講生もいたようです。