9月13日(土)、エリアAの三重大学にて観察実験講座『心臓はどのように動いているのか』が行われました。講師は三重大学大学院医学系研究科の西村有平先生でした。

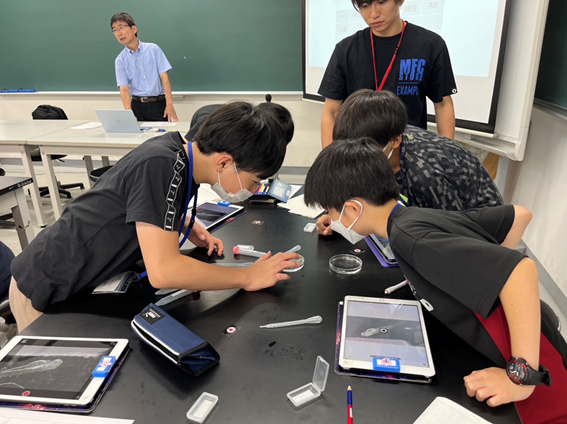

今回の講座では、ゼブラフィッシュを用いて「心臓の動きと血液の流れを観察すること」、「心臓の動きはどのように調節されているのか」を考えました。正常時の心拍数を測った後に薬を投与して再び心拍数を測りました。班ごとで協力しながら結果をまとめ、考察する子どもたちの姿が見られました。

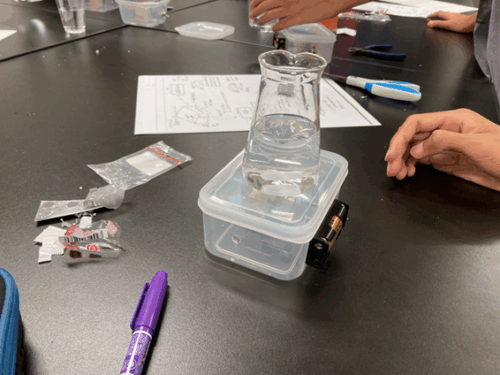

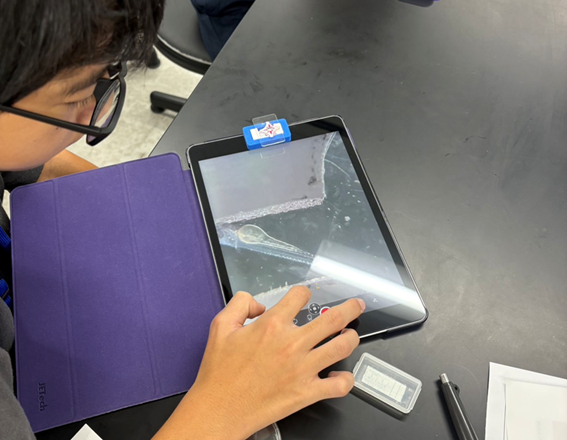

ゼブラフィッシュはとても小さく肉眼では拍動を確認できないため、ミエル1ミリとタブレットで観察を行いました。カメラを通してゼブラフィッシュの拍動や血液の流れが確認できると、受講生たちは一気に興味津々の様子でした。

そして、ゼブラフィッシュにA液、B液、C液を投与して再び心拍数を測り、投与前と比較をして薬がどのような効果を持っているかを考えました。結果にばらつきが出たことに関して、測定する人の誤差だけでなく実験を行うことによって魚へダメージを与えている事にも気づくことが出来ました。

また、薬物投与による心拍数や血圧の変化を調べるシミュレーションソフト「バーチャルラット」を活用しました。誤差が発生しないため、受講生は薬の種類によって心拍数や血圧に与える影響が異なることを確認しました。

今回の講座は、普段見ることがないゼブラフィッシュ、ミエル1ミリ、およびコンピューターのシミュレーションを用いて、講座であり受講生たちが熱中する様子が見られました。生き物を実験に用いることで、命を扱う責任や観察の正確さの大切さを学ぶことができました。これからも生き物を尊重して実験に取り組みましょう。