2 月 6 日(日)、zoom ミーティングを用いて、三重ジュニアドクター育成塾ではじめての特別講演会が開催されました。講師は、東京大学名誉教授で、生物の発生過程において未分化細胞に作用する誘導物質「アクチビン」の発見者として知られる浅島誠先生をお招きしました。受講生以外にも修了生など68名が参加しました。

浅島先生は研究動物としてカエルやイモリを用い、研究成果は ES 細胞や iPS 細胞を利用した再生医療という新しい医学の先駆けとなりました。また、浅島先生は、「生物学オリンピ ック」日本委員会委員長として、子どもたちに生物学の面白さや楽しさを体験してもらうことにご尽力されています。

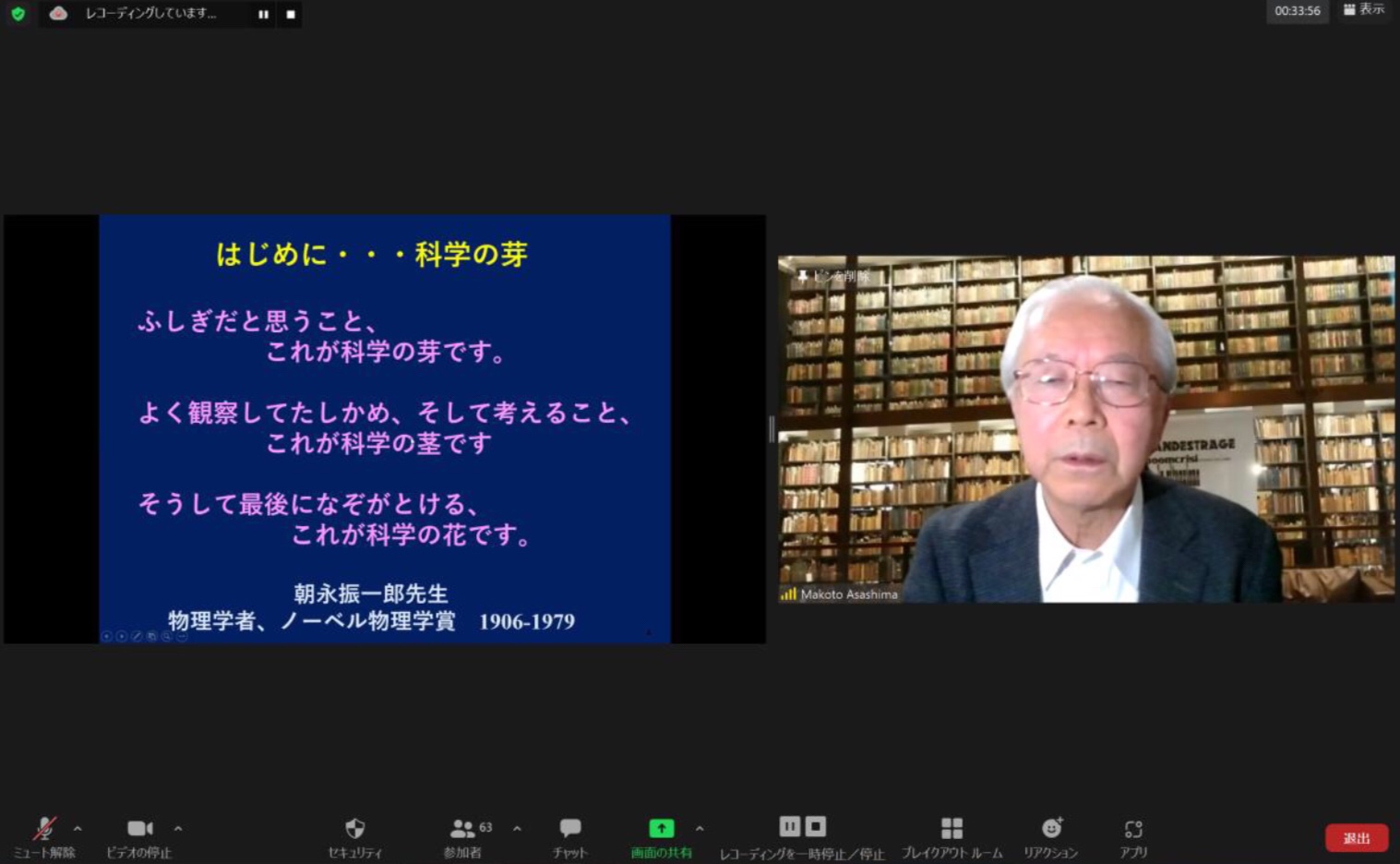

本講演会のタイトルは「生物の不思議さとおもしろさを知る」でした。講演はノーベル物理学賞を受賞した朝永振一郎先生の言葉から始まりました。不思議だと思うことが「科学の芽」、よく観察してたしかめ、そして考えることが「科学の茎」、なぞがとけることが「科学の花」ということを紹介していただき、受講生は不思議に思ったり、好奇心を持つことの大切さを学びました。

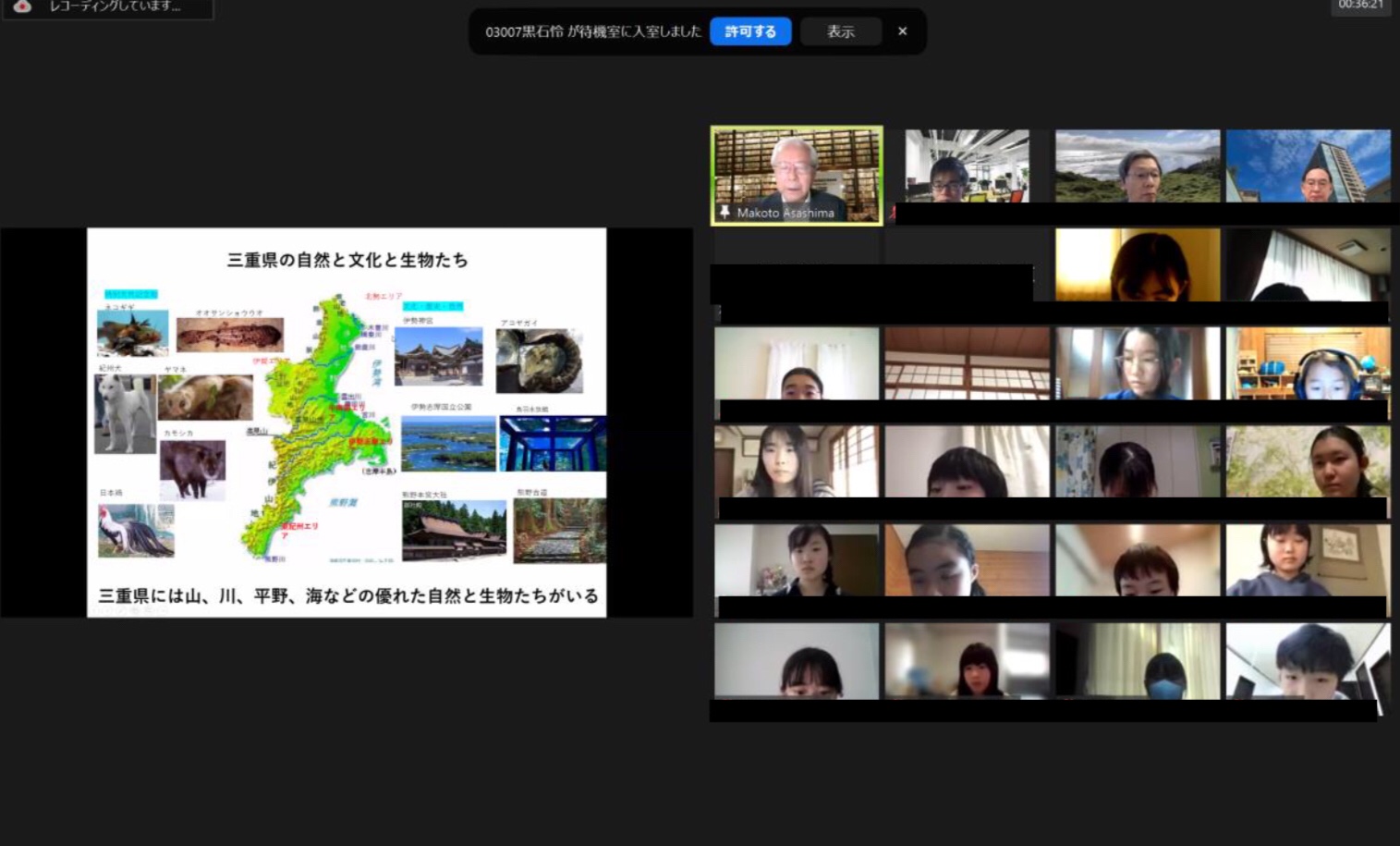

また、我々が暮らす三重県について、山、川、海などの優れた自然と生物がいることをお話しくださいました。自然の宝庫である三重県に誇りをもって、自然から離れるのではなく、 自然から学ぶこと、生き物から学ぶことを忘れないでほしいという想いを語られました。受講生は自然豊かな三重県で生き物を探し、観察することが、不思議に思ったり好奇心を持つことの始まりで、それが科学の始まりであることを学びました。

次に、科学をすることの面白さについて、ダーウィンや津田梅子、野口英世といった優れた科 学者の功績をもとにお話しくださいました。受講生は継続して観察し、諦めずに努力するこ とが大切だと学びました。

科学をすることの面白さを知った受講生は、浅島先生が 50 年もの間、飼育されているアカハライモリについてお話を聞きました。受講生は実験室で飼育しているアカハライモリの お腹は赤色にならずに白くなること、自然界のアカハライモリはミジンコを捕食している のでお腹は赤くなることを知りました。さらに、受講生は浅島先生がイモリの採集から学んだことについてのお話を聞きました。受講生はイモリの癌は冬眠している間に治癒するこ とや、イモリの再生能力の強さについて学びました。

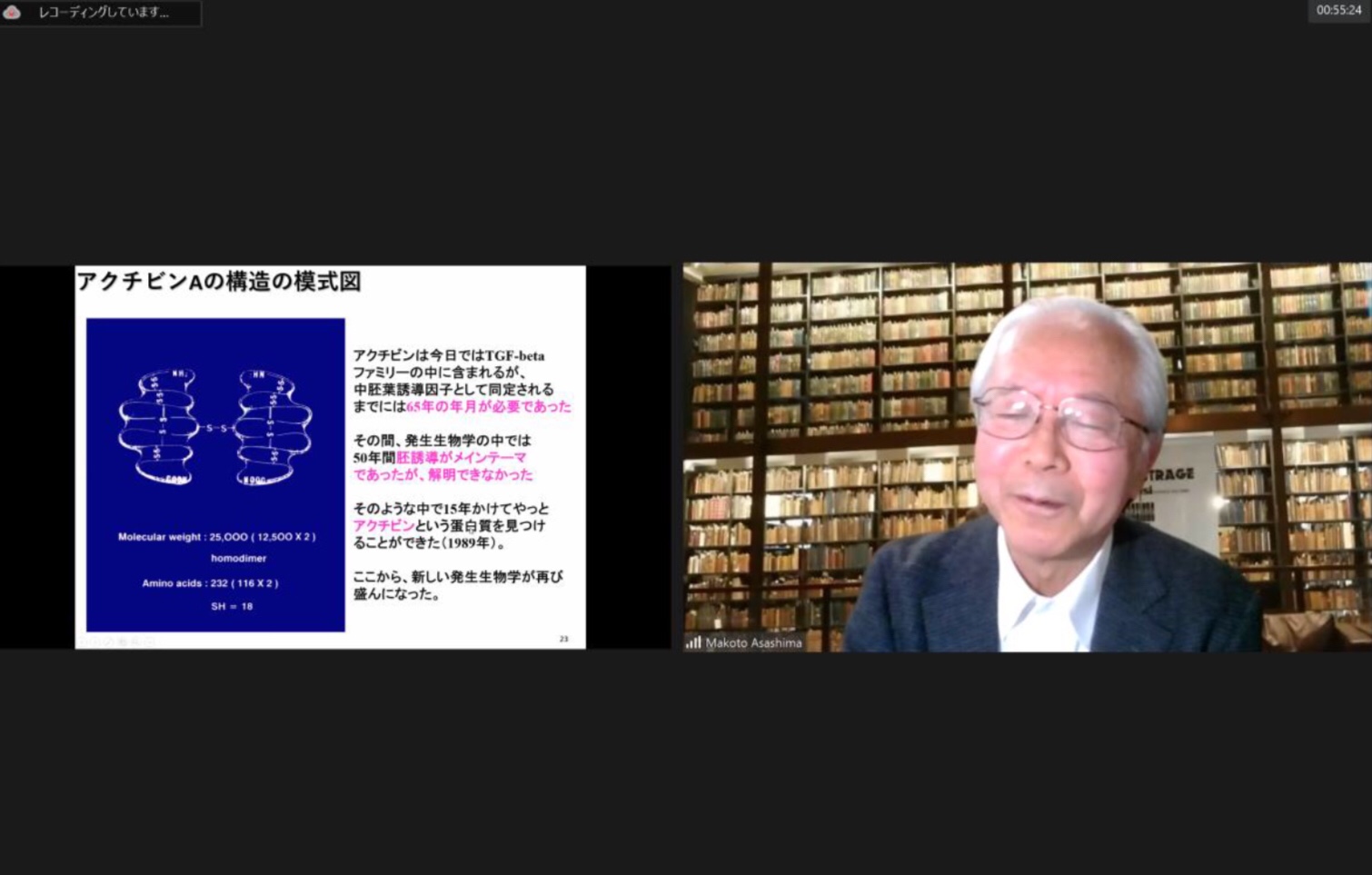

次に、丸い形の卵がどのようにして形を作って親になるのか不思議に思った浅島先生が、誘導物質「アクチビン」を発見するに至るまでの研究についてお話しくださいました。受講生は卵の発生過程において、筋肉や脊索をつくる中胚葉誘導や神経誘導によって形ができてくること、多くの研究者が研究に取り組んだ中胚葉誘導因子や神経誘導因子といったオー ガナイザーの存在について学びました。浅島先生は 15 年間もの研究で「アクチビン」を発見されました。浅島先生は「当時は相手にされなかった研究だったけれど、自分の好きなことや、やってみたいことを自分で追いかけることの楽しさを受講生にも味わってほしい」と想いを語られました。

講演の終盤には、地球上には約 1000 万種の生物がいるが、研究されているのはそのうちの 1000 種であり、99.9%の生物は研究されていないことを説明していただきました。受講生 はまだ研究されていない生物がたくさんいることと、未知の生物を知ろうとすることが大切であることを学びました。

最後に、チャレンジ精神を持って目標に向かって努力すること、小中学生のうちに勉強して 体力・気力・知力を養うこと、友達を大切にして共に頑張ること、という浅島先生から受講生へのメッセージをいただきました。

講演後は受講生から浅島先生へたくさんの質問がありました。アカハライモリの赤いお腹 についての質問や、アクチビンと iPS 細胞についての質問などに分かりやすくお答えくださいました。

メンターの私も浅島先生のお話を聞かせていただきましたが、大変興味深いお話で 1 時間半のご講演があっという間の時間でした。高校生物の資料集にも登場するアクチビンについて、浅島先生ご本人からお話を聞けて貴重な時間となりました。