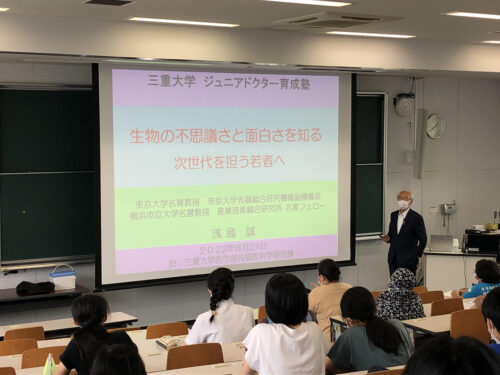

8月27日(土)、三重大学にてエリア A の観察実験講座「魚の感覚器を観察する・理解する」が行われました。ご担当の先生は三重大学生物資源学研究科の宮崎多恵子先生でした。

まず講座の冒頭には、魚の鼻の位置、魚は味をどこで感じているのかについて考えました。受講生は魚の種類によって鼻の位置や形が違うこと、魚は体全体で味を感じていることを学習しました。

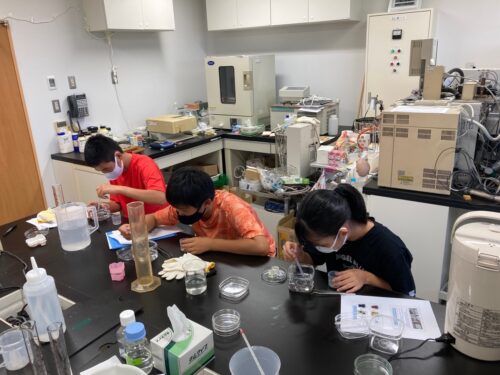

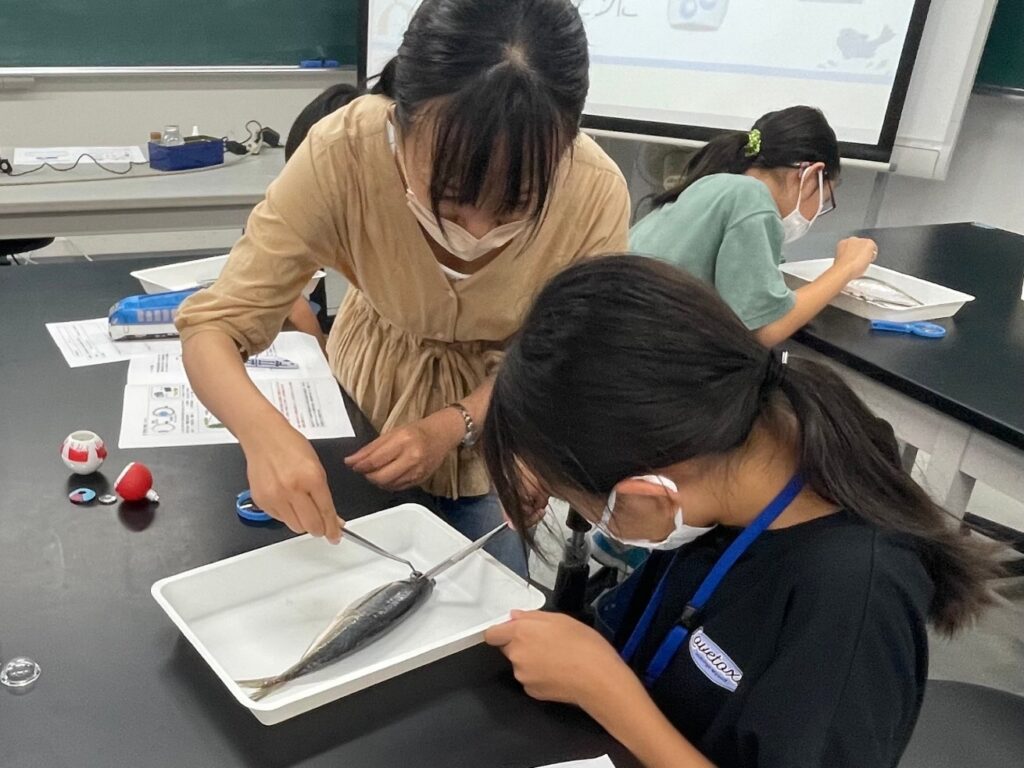

次に受講生はアジの解剖実験を通して、魚の鼻、魚の舌、魚の目を観察しました。魚の鼻の穴(鼻孔)は左右に2個ずつあること、魚の舌は固いこと、魚の目は球形であることが分かりました。受講生はヒトとの違いを考えながら、解剖実験に取り組むことができました。

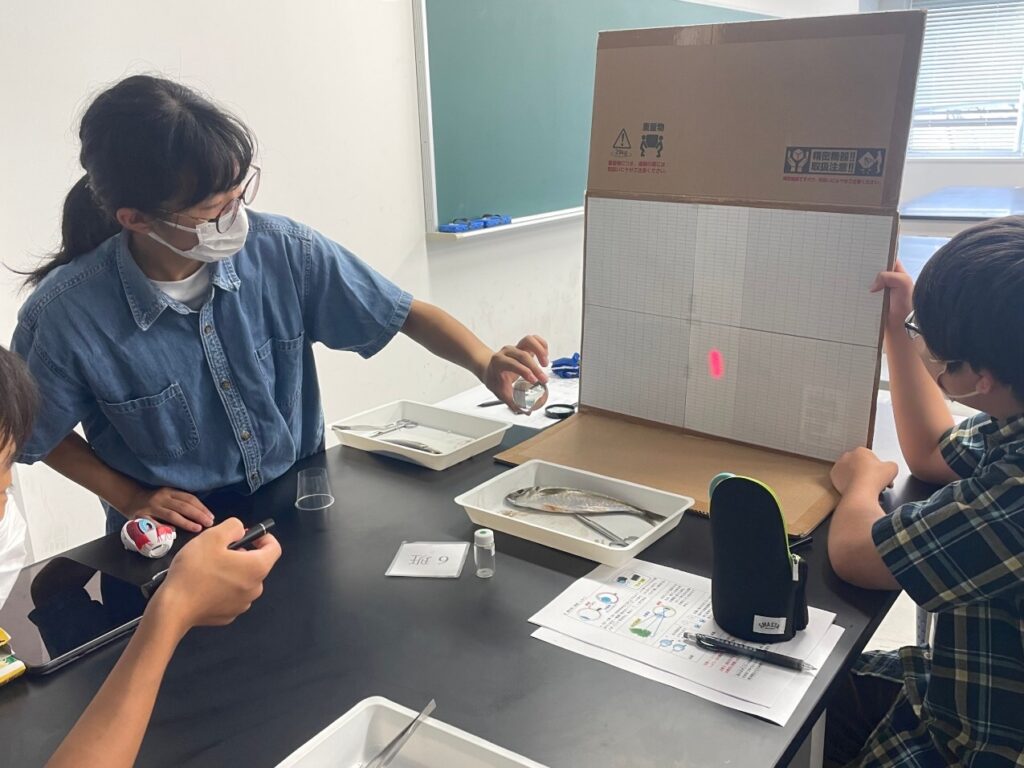

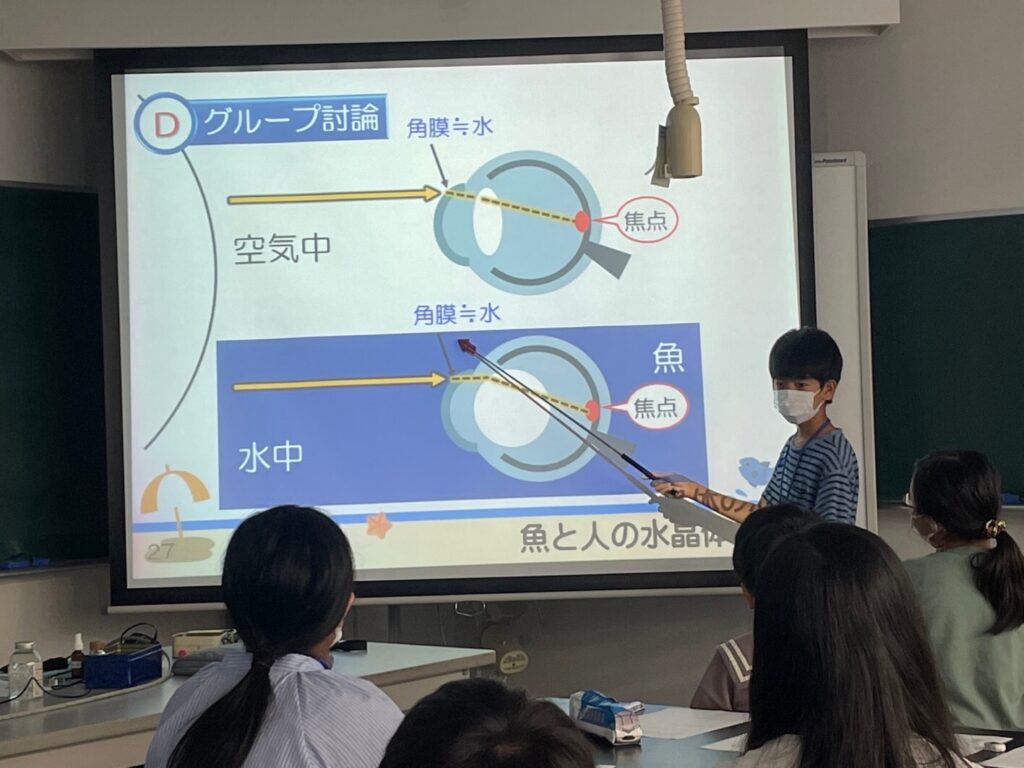

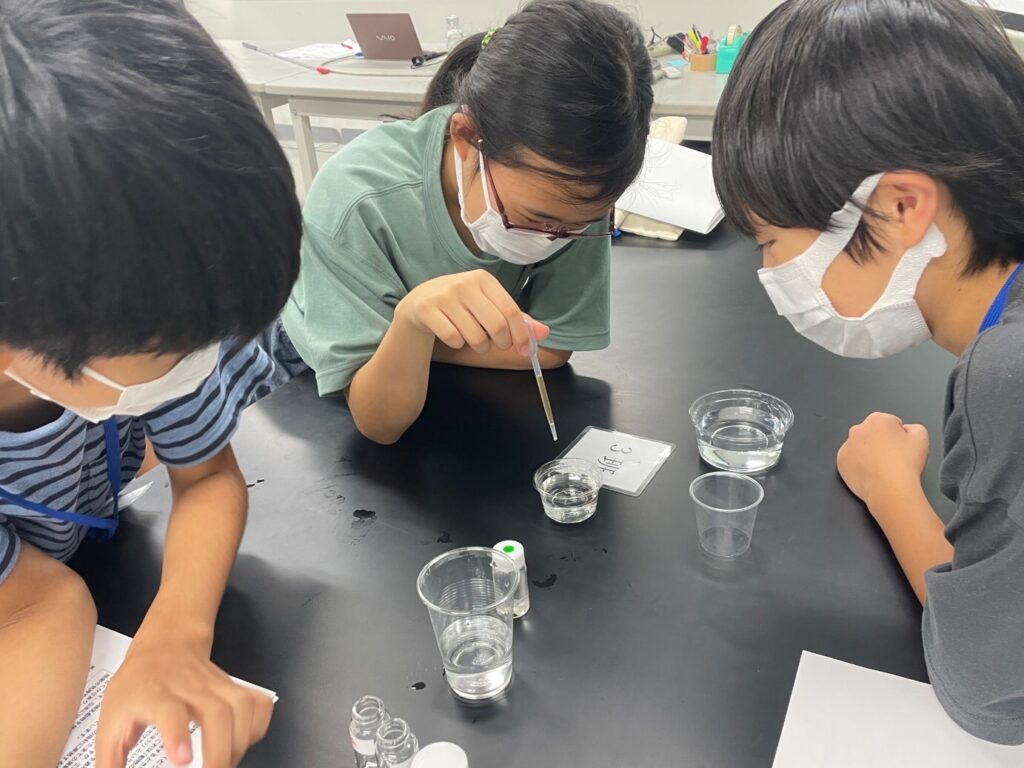

魚の目は球形でヒトの目は凸形であることを知った受講生は、球レンズと凸レンズの屈折率に注目して2つの実験を行いました。ヒトの目につついては、ヒトの目の模型や虫眼鏡を用いました。受講生はレーザー光を魚の球レンズと虫眼鏡の凸レンズに当てる実験を通して、球レンズの方が屈折が大きいことを学習しました。また、受講生は魚の目、水晶(A)、高分子ポリマー(B)を入れたビンに水を注ぐ実験を通して、材質によって屈折率が違うことを学習しました。

実験を終えた受講生は魚の目はどうして球形をしているのかについてグループ討論をし、その後全体に向けて発表しました。受講生は実験結果から考えて上手に発表することができました。

最後に動物実験倫理ということで、受講生は魚の麻酔実験を通して、動物を実験に使用するときは、その動物の苦痛を和らげることが研究者の義務であることを学習しました。

本講座は魚の解剖実験から生きた魚の麻酔実験まで実験が盛り沢山でした。受講生は同じグループの受講生と協力しながら、真剣に実験に取り組んでいました。