10月1日、エリアA・Eを対象とした観察実験講座「ミクロな分子の世界に挑もう」が行われました。講師は鈴鹿医療科学大学の若林成知先生でした。

はじめに、身近な物質の骨格をなす「炭素原子」について学習しました。受講生は、同じ炭素でもつながり方次第で物質が変わる(ダイヤモンドや黒鉛など)ということを学びました。同素体といいます。

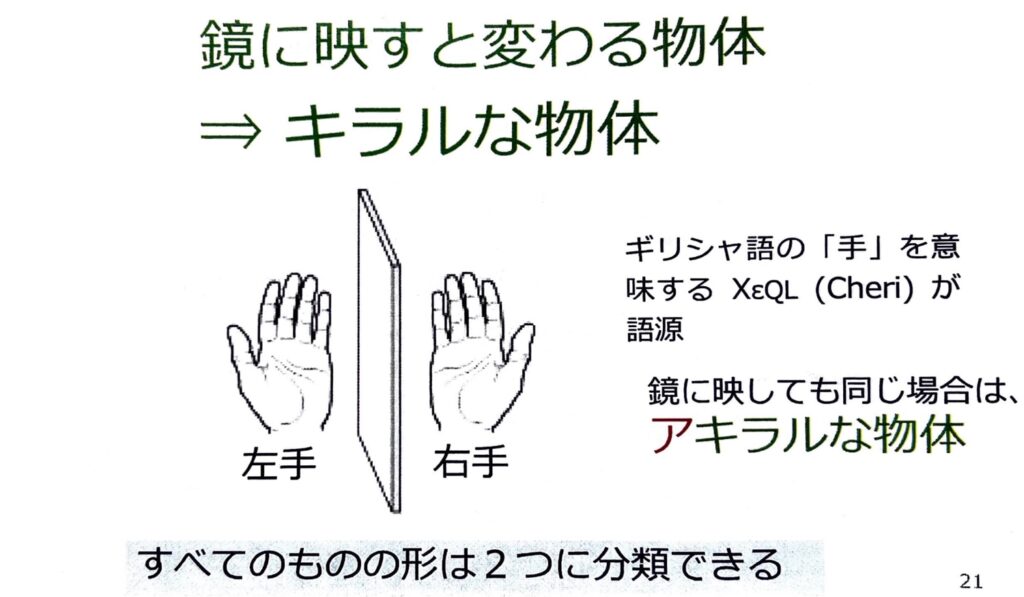

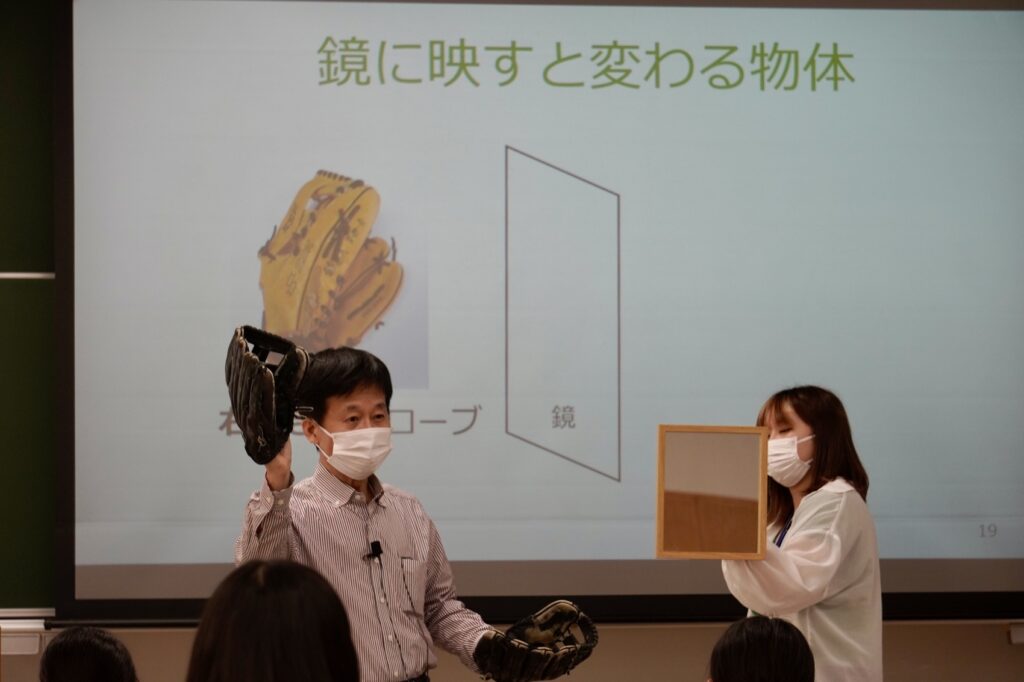

一方で、繋がり方が似ていても、人体に及ぼす影響が全く異なる分子も存在します。例えば、右利き用のグローブを鏡に映すと左利き用のグローブになりますが、これらは全くの別物であるため重ね合わせることはできません。このような物体をキラルな物体と呼びます。

受講生はそれぞれの利き手のハサミ等を鏡に映すことにより、キラルな物体について視覚的に理解を深めました。

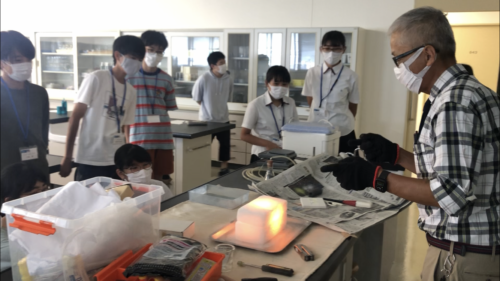

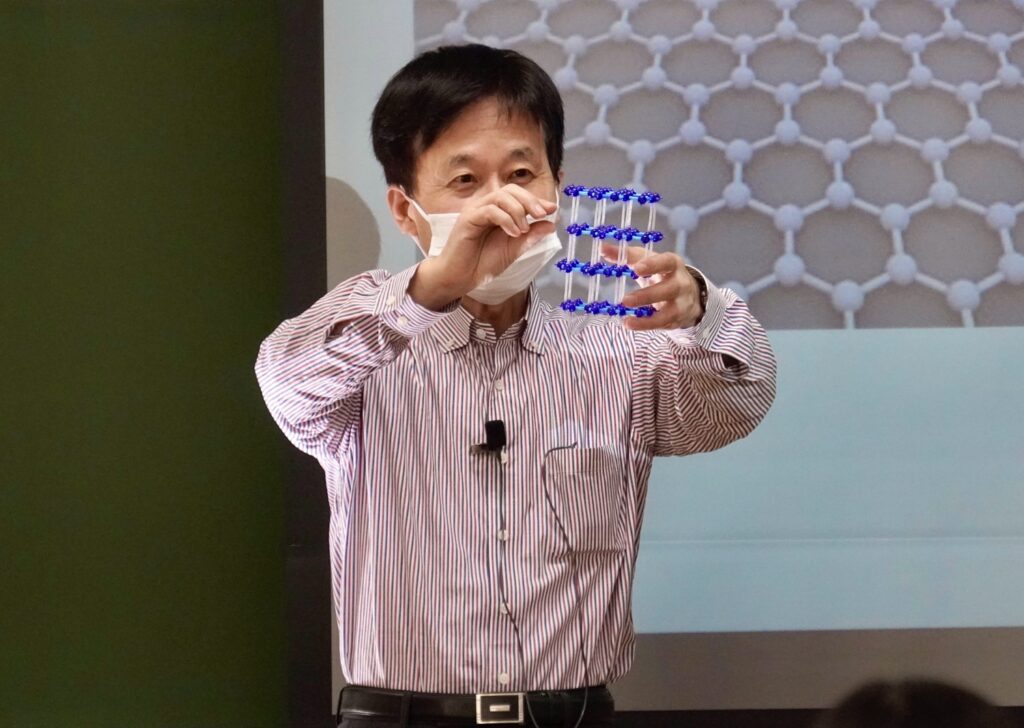

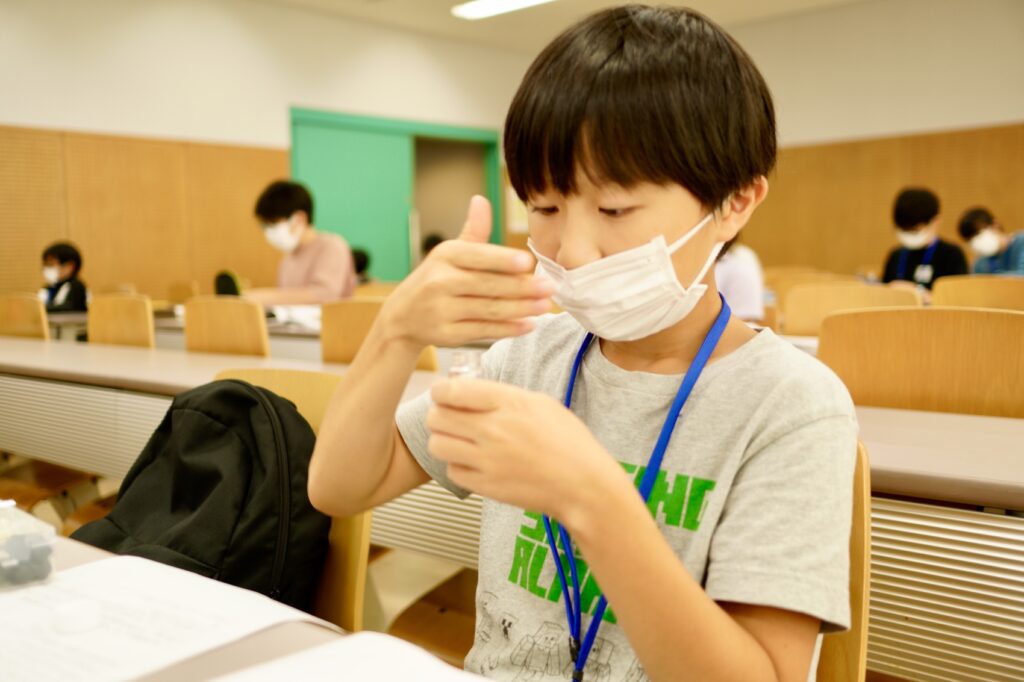

その後は分子模型を用いて、キラルな分子を作成しました。鏡に映った分子(鏡像異性体)も作成し、これらが重なり合わないことから全く別物の分子であることを確認しました。

次に、キラルな分子同士の生理活性の違いを学びました。従来は異性体を作り分けることは難しく、両者が混入することでサリドマイド系薬剤によるアザラシ肢症などの薬害事件を発生させました。

各受講生に左型と右型のリモネンを用意し、匂いを嗅ぐことで異なる物質であることを確認しました。左右のグローブのように一見同じ構造していますが、一方は柑橘系の香り、もう一方は松の香りがします。オレンジの鏡の世界は松になるのですね。

現在ではメンソールの異性体を作り分ける技術が確立されていますが、この偉業を成し遂げられたのがノーベル賞受賞者の野依良治先生です。若林先生は野依先生の研究室にいらしたことから、貴重な野依先生のドキュメンタリーDVDをお持ちで、それを視聴しました。そして、野依先生はよく「小さなことにこだわるのは愚直かもしれないが、これが学術というものだ。小さな芽が時として非連続の大きな発展をもたらすことがある」と言われていることをお話しくださいました。

異性体は高校の理系化学で学習する内容ですが、小中学生の受講生らは興味を示し、熱心に取り組みました。本事業の受講生の中から研究者を志す人が1人でも多く生まれてほしいと願っています。

(文・写真: 勝尾徳斗)