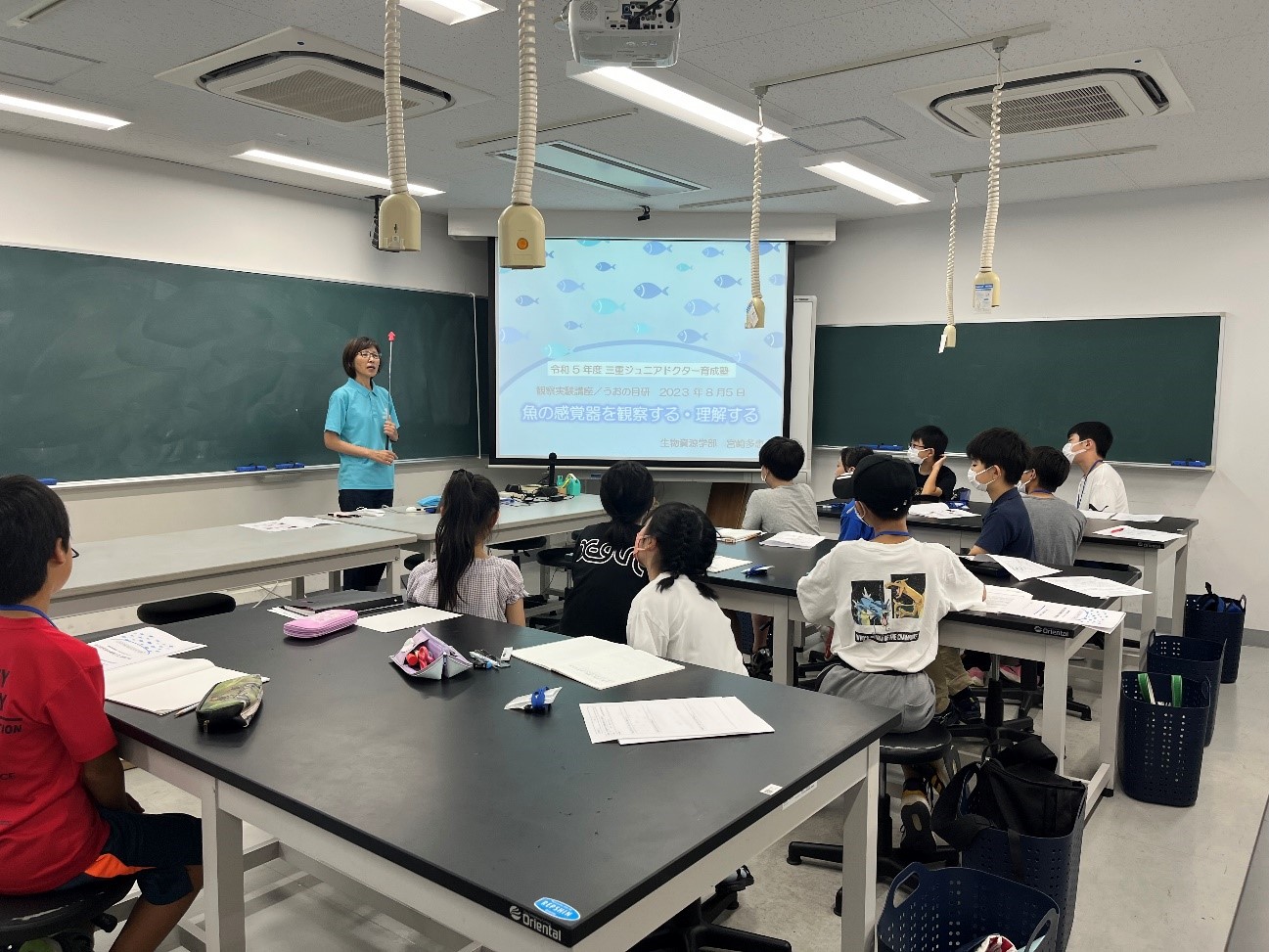

8月5日(土)、エリアAの三重大学にて観察実験講座『魚の感覚器を観察する・理解する』が行われました。今回は、エリアDとエリアEから参加した受講生もいました。講師は三重大学生物資源学研究科の宮崎多恵子先生です。

今回の講座では、魚の感覚器(嗅覚、味覚、視覚)について学習しました。

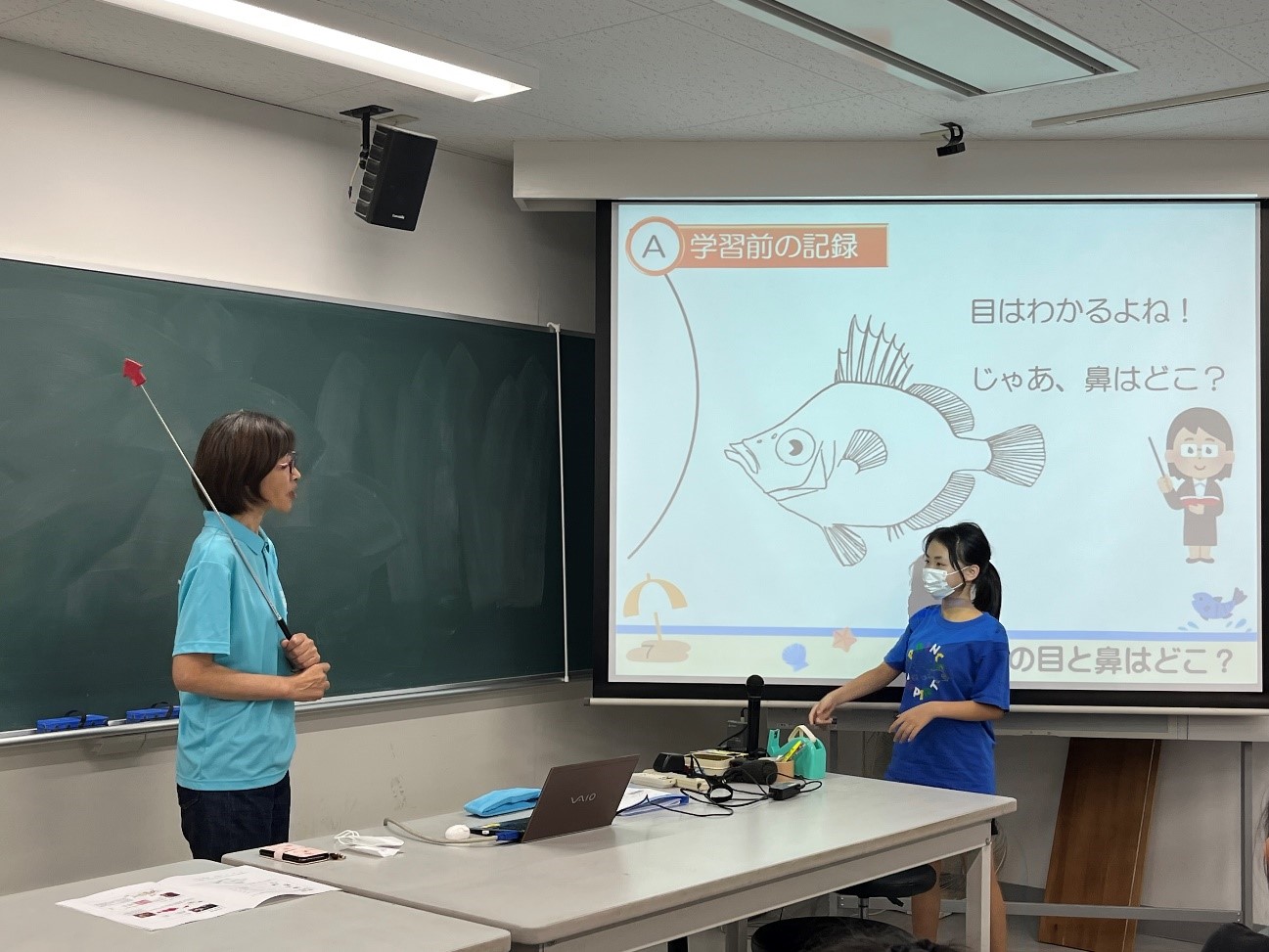

最初に、今知っていることを整理するために、脊椎動物の系統、魚類の鼻の位置や味を感じる器官についてのクイズを行いました。受講生同士で知っていることを伝えあい、解答を考えることができました。その後、宮崎先生から脊椎動物の系統や魚類とヒトの鼻の構造や味の感じ方の違いについて詳しい解説を聞きました。また、実際にアジを観察し、魚類の鼻孔は左右に2個ずつあること、魚類の舌は固いことを確認しました。

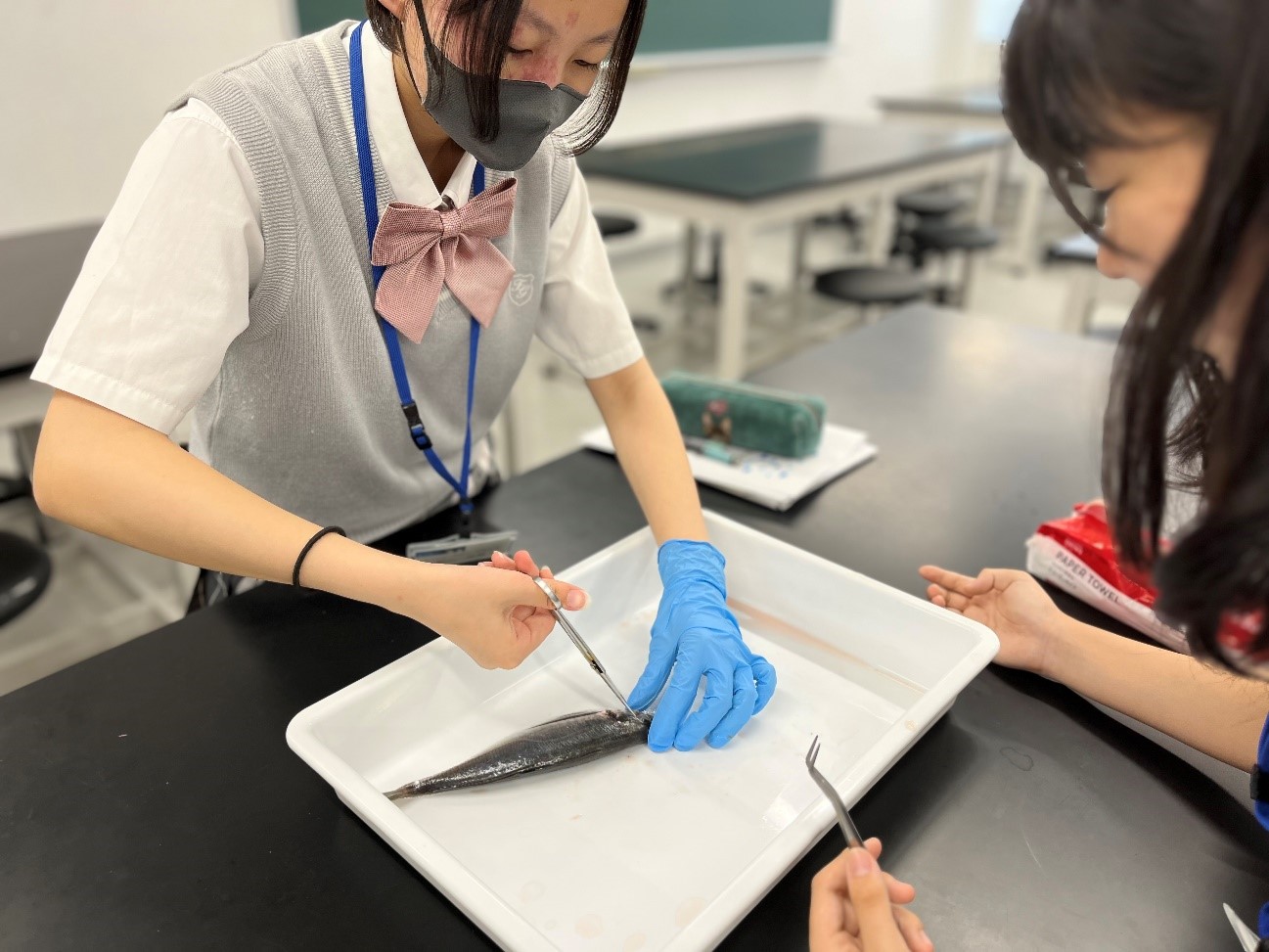

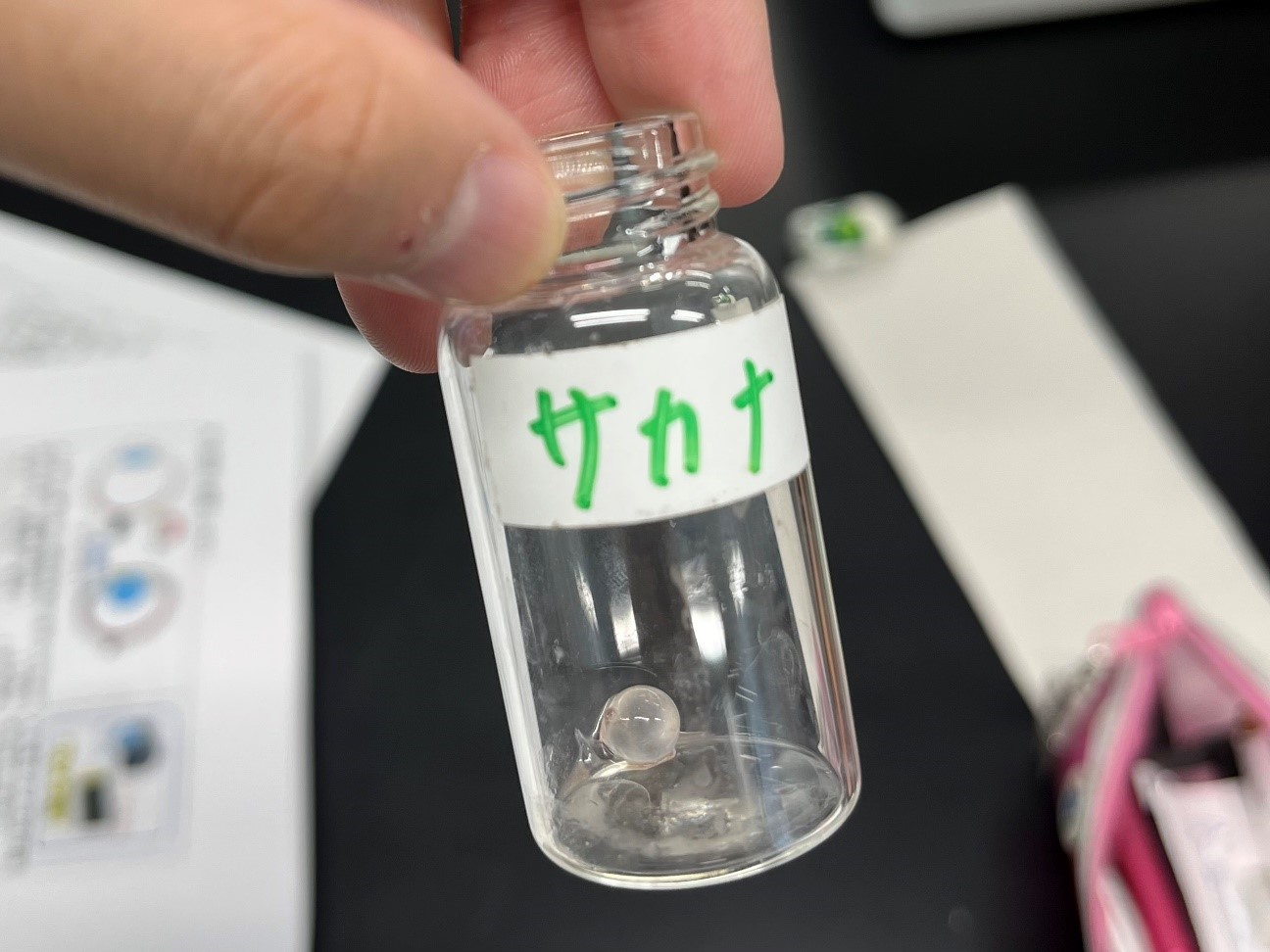

次に、アジの解剖実験を行いました。受講生は、解剖はさみやピンセットを上手く使い、アジの目の水晶体を取り出すことができました。実験により、魚類の水晶体は球形であることが分かりました。さらに、ヒトの眼球の模型の観察によって、ヒトの水晶体は凸型であることに気づきました。

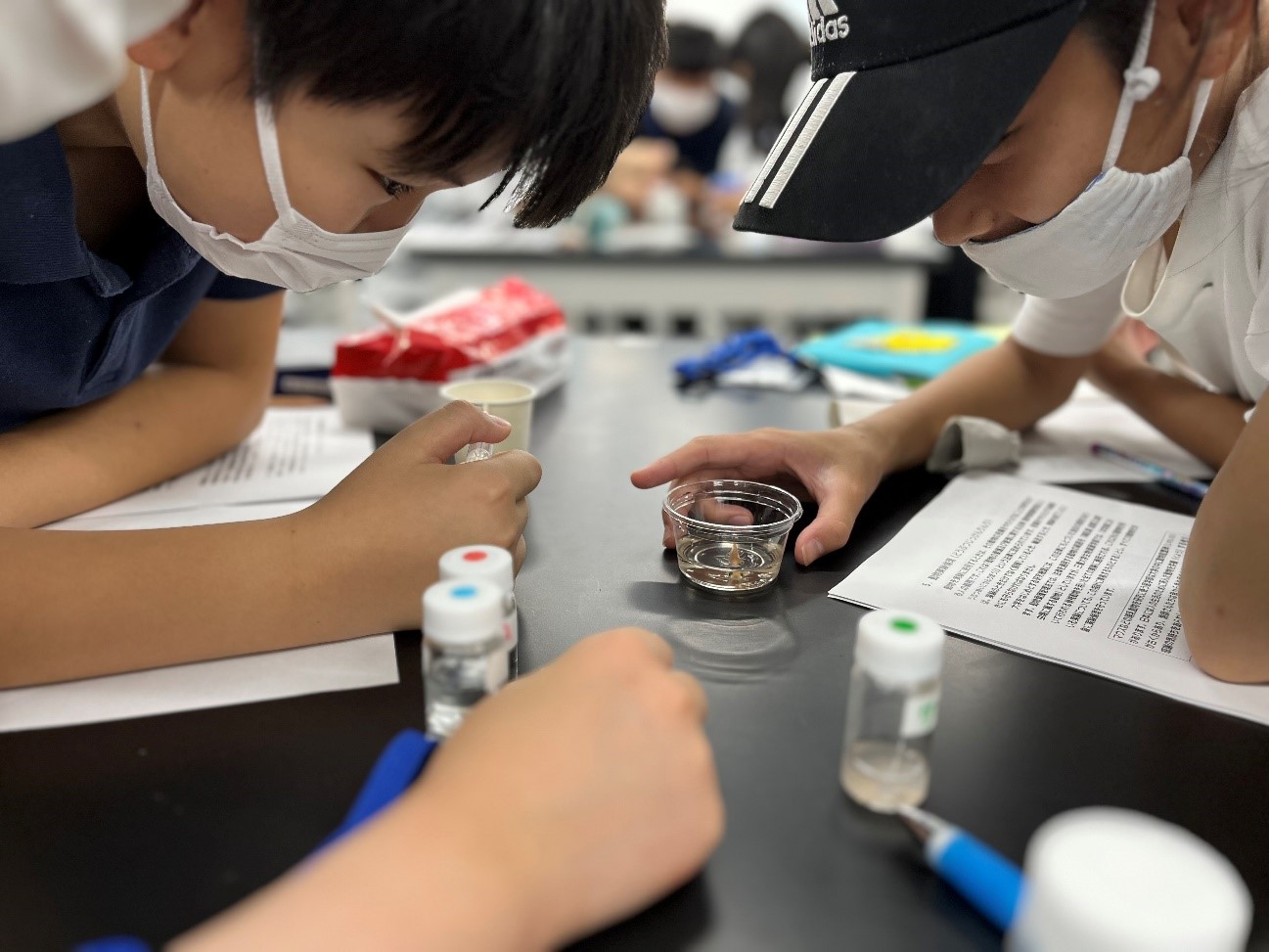

「魚類とヒトではなぜ水晶体の形が異なるのか?」という疑問を持った受講生たちは、二つの実験に取り組みました。一つ目の実験は、水晶玉のような形をした球レンズと虫眼鏡の凸レンズにレーザー光を当てて、それぞれの屈折の違いを調べるというものです。実験より、球レンズの方が光の屈折が大きいことが分かりました。二つ目の実験は、魚の水晶体、水晶、高分子ポリマーが水中ではどのように見えるのかを観察するというものです。この実験では、材質によって屈折率が異なることを学習しました。

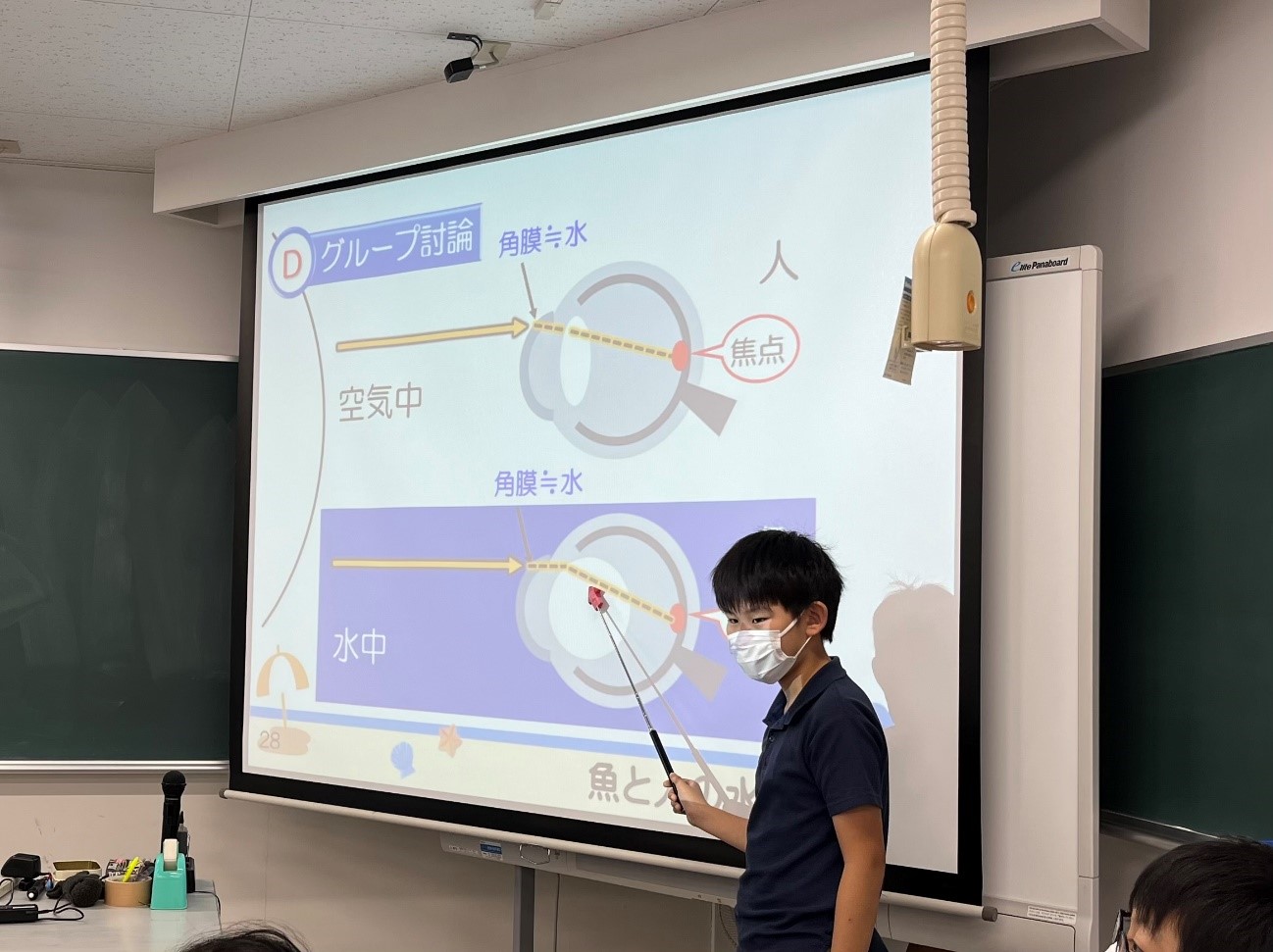

そして、実験結果から水晶体の形が異なる理由について考察し、グループで討論しました。さらに、考察したことをみんなの前で発表しました。受講生は、二つの実験の結果を上手く整理し、図を用いて説明することができました。

最後に、動物を実験に使用するときに大切な「動物実験倫理」のお話を聞きました。実際に、香辛料のクローブを用いてメダカに麻酔をする実験をしたことで、実験をするときには動物に苦痛を与えないように扱うことが必要であることを学ぶことができました。

今回の講座では、観察したことから問いを立てたり、複数の実験結果から考察をしたりする場面が多くありました。受講生はどの活動も真剣に取り組むことができました。このような研究の姿勢をこれからも大切にしてくださいね。

(文:メンター教育学部3年)