10月7日(土)、エリアA・E合同で、鈴鹿医療科学大学にて観察実験講座『ミクロな分子の世界に挑もう』が行われました。講師は鈴鹿医療科学大学医療栄養学科の若林成知先生です。

はじめに、受講生は「私たちの体や身の回りのものは、何からできているのか。」という問いについて考えました。若林先生から、物質はそれ以上分けることができない小さな粒子からできているという説明を受けた受講生たちは、講義を通して分子についての学びを深めていきました。

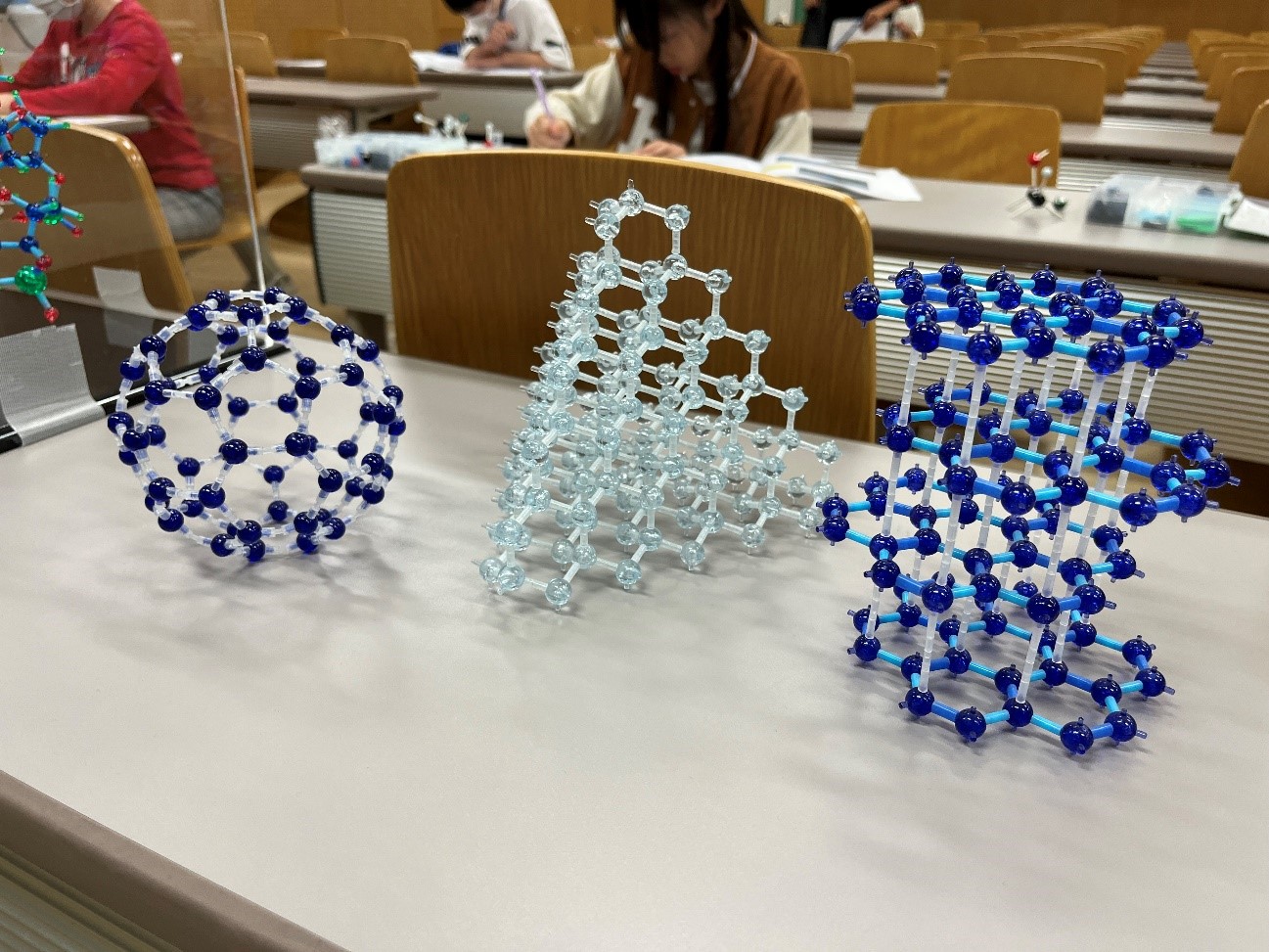

まず、鉛筆の芯として使われている黒鉛とダイヤモンドが同じ炭素原子からできているということ、同じ炭素原子でできていても、つながり方次第で性質の違うものになるということを学習しました。これを同素体といいます。

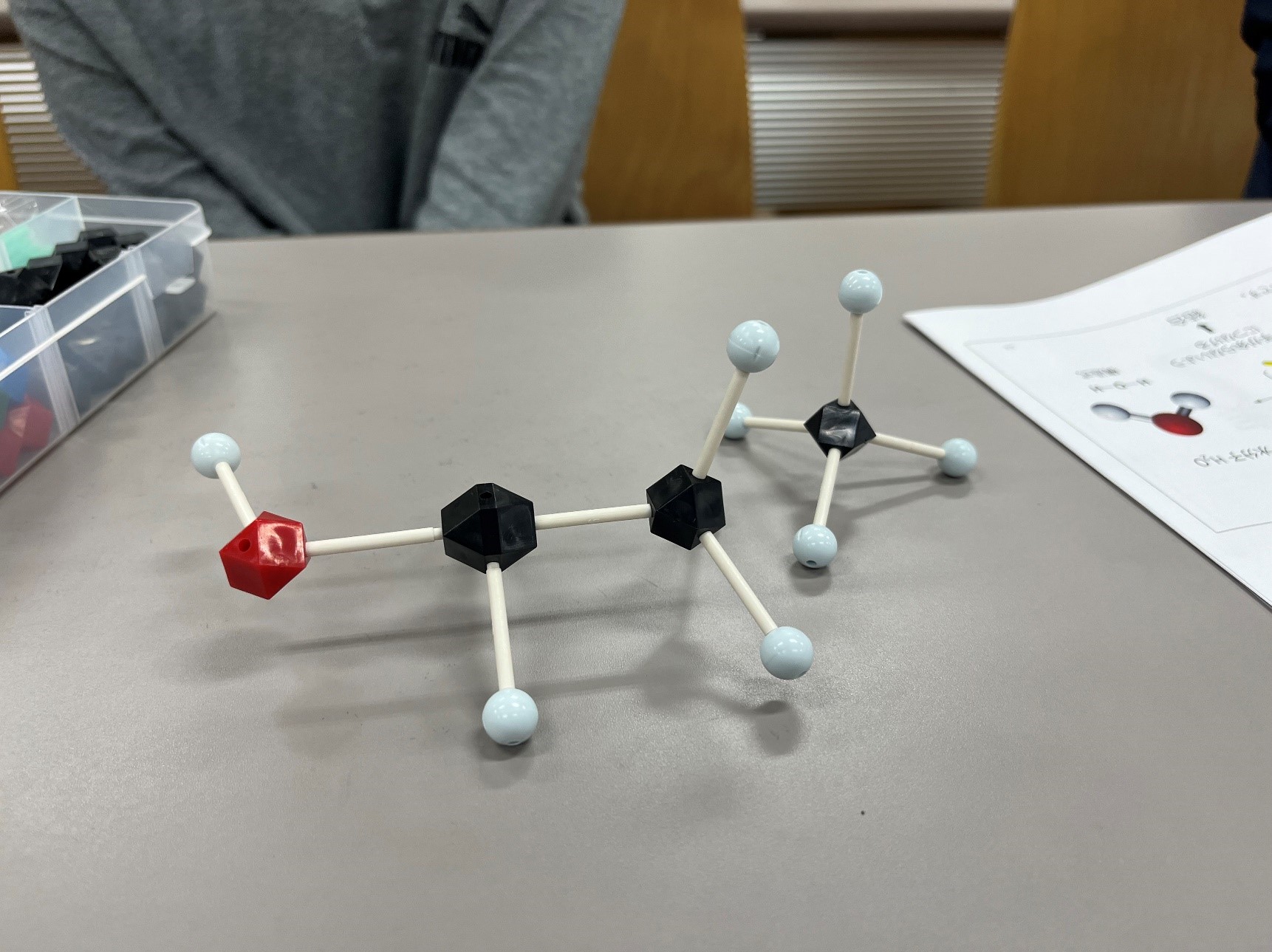

次に、世界のすべては元素でできていることを学びました。受講生は、分子の模型を用いて、分子を組み立てるという課題に取り組みました。各原子の結合の手の本数に注意しながら、メタンやエタノールの分子模型をつくることができました。

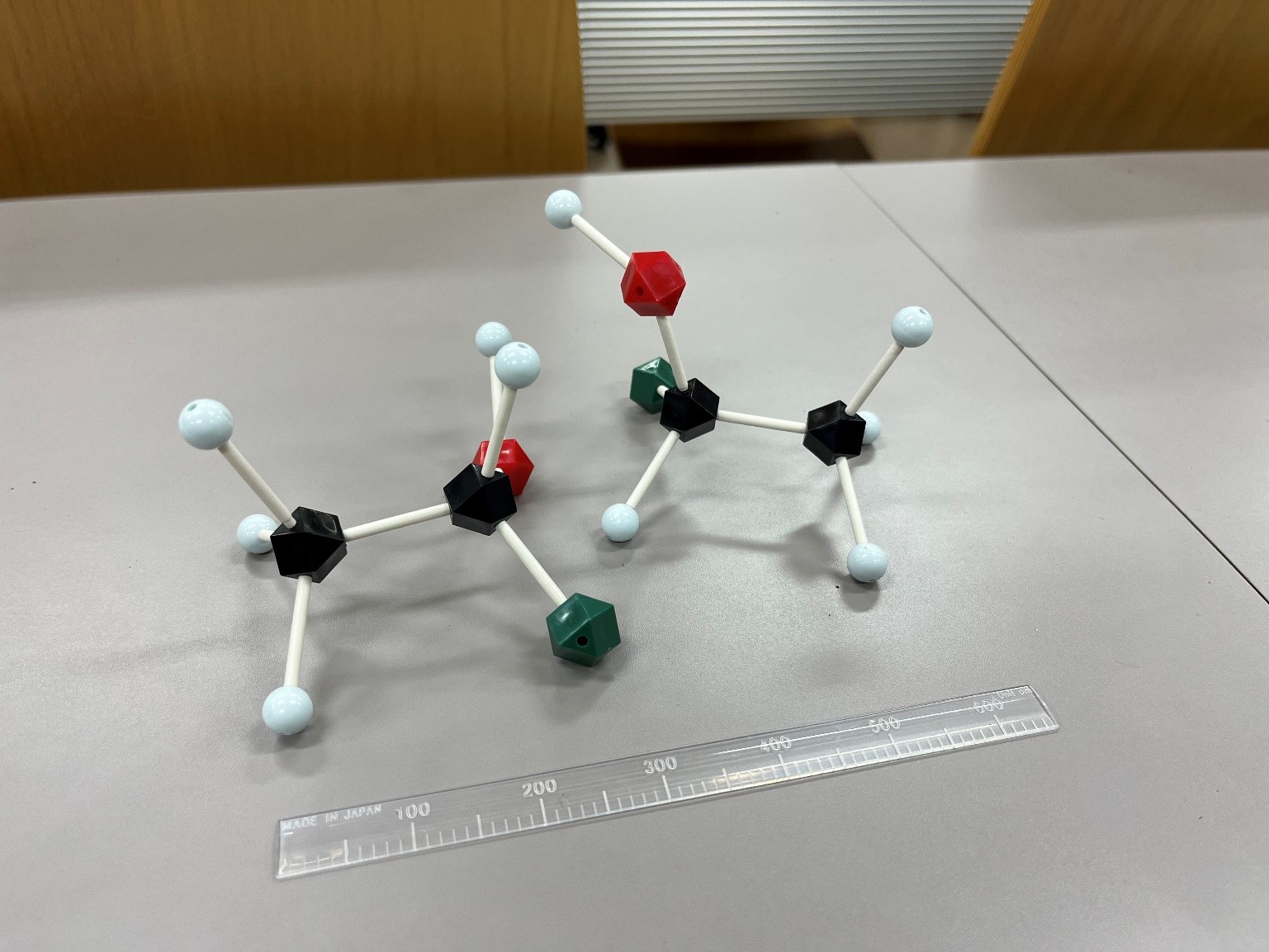

次に、同じ原子で構成されている分子でも、原子のつながり方によって違いが生じることを学びました。例えば、球は鏡に映しても形は変わりません。このような物体のことをアキラルな物体といいます。一方で、右利き用のグローブを鏡に映すと左利き用のグローブと同じ形に見えます。このように、鏡に映すと変わる物体のことをキラルな物体といいます。

受講生は、右利き用と左利き用があるもの(コルク栓抜きやハサミ)を鏡に映して、キラルな物体がどんなものなのかを確かめていました。その後、鏡を活用してキラルな分子の模型をつくることにチャレンジしました。

さらに、鏡像関係にあるキラル分子は、生命現象に関わるときに違いが出ることを学びました。受講生は、右型と左型のリモネンの匂いを嗅ぎ、違いを確かめました。右型はオレンジの香り、左型は松の葉の香りがするそうです。

しかし、鏡像関係にある2つの分子の生理活性の違いにより、過去にサリドマイド系薬剤によるアザラシ肢症などの薬害事件が発生しています。これは、右型と左型の分子が混合してしまったことが原因です。従来は、人工的に右型と左型の分子を作り分けることは不可能だとされていました。

この課題に向き合い、右型と左型の分子をつくり分けることに成功したのが2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治教授です。受講生は、野依教授のドキュメンタリー動画を視聴し、その仕組みについてだけでなく、野依教授の科学への向き合い方を学習しました。

さらに、化学分野で功績を残した、様々な教授の名言や研究の姿勢について紹介していただきました。最後に、若林先生から受講生へ「憧れと感動、そして志を大切に」というメッセージを送っていただきました。

今回の内容は高校で学習する内容でしたが、小中学生の受講生はメンターのサポートを受けながら、熱心に取り組むことができました。今回は、分子に関する知識だけでなく、偉大な研究者たちの科学に対する姿勢を学ぶことができました。受講生のみなさんもそれぞれの憧れを見つけて、探究し続ける姿勢を大切にできると良いですね。

(文:メンター教育学部3年)