9月27日(土)にエリアDの皇學館大学にて、三重大学の平山大輔先生による観察実験講座が行われました。本講座では、「植物も旅をする ~木や草の「生きざま」を知ろう~」というテーマで、様々な植物の種子の観察を通して、動くことができない植物の生存戦略について学びました。

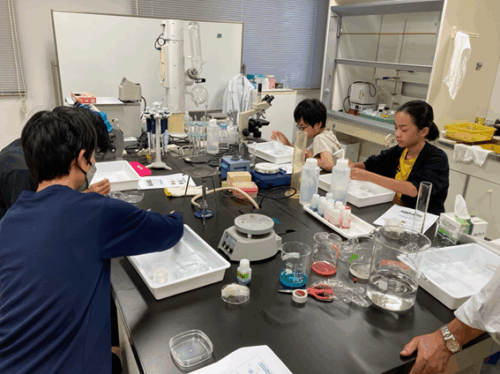

講座の前半では、本物の植物の種子を用いて、遠くまで移動する様子を観察しました。受講生は、種子がグライダーのように空中を移動するアルソミトラや、回転しながら下に落ちていくニワウルシの種子を手に取り、何度も試して種子が下に落ちていく様子を熱心に観察していました。

次に、見た目が似ているハマヒルガオとアサガオの種子の実物を用いて実験を行い、植物の生息環境から両種を見分ける方法を考察しました。中には、名前の由来から予想をし、ハマヒルガオは海辺に生息するため水に浮くのではないか、といった鋭い回答もあり、受講生は積極的に議論を行っていました。

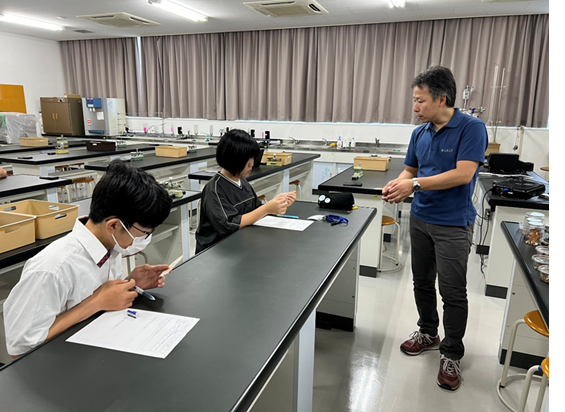

講座の後半では、皇學館大学の敷地内でフィールドワークを行いました。講座の最初に観察したアルソミトラなどを野外で実際に飛ばし、何十秒間も風に乗って空気中を漂う様子を観察しました。また、実際に生えている植物の観察を行いました。

本講座を通して、植物は一生のうちでタネや実のときに旅をして、生きていくために適した場所を見つけ出し数を増やしていくことが分かりました。また、これらは植物の生存戦略であり、植物の工夫があるということが分かりました。植物の不思議はつきることがありませんね。